「仙納原大橋」から「利賀大橋」へ 移り変わる橋の歴史

江戸時代、この地域の交通の要所として「仙納原大橋」が架けられていましたが、昭和5年に小牧ダムが完成すると、ダムの湛水(たんすい)によって水没。代わりに「利賀大橋」が造られ、昭和12年に完成しました。

その「利賀大橋」は吊り橋で、従来の歩道橋から幅のある車道橋へと変更したこともあり、生活道路・産業道路の両面で活躍。大雪や火災に見舞われることがたびたびありましたが、修復を繰り返しながら使用されていました。

しかし、迂回路の誕生や橋を利用していた集落の廃村などにより、昭和30年代後半頃から次第に使われなくなりました。撤去される直前の橋は、タイヤの通る板のみなど最低限の整備しかされていなかったそう。

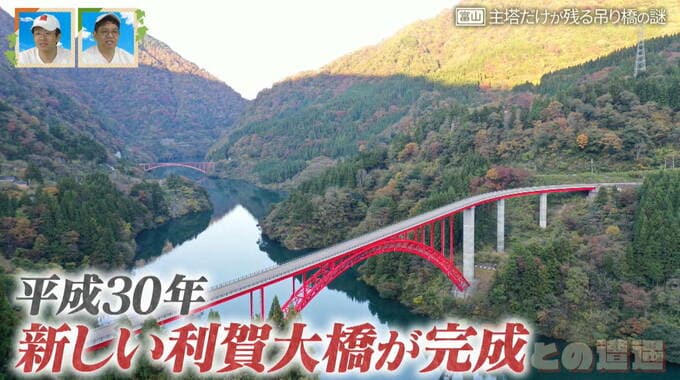

平成に入ると吊り橋のワイヤーも取り外され、今は主塔だけが当時の面影を残しています。そして、平成30年に新しく「利賀大橋」が上流に架け替えられ、新たなシンボルとなっています。

2024年2月6日(火)午後11時56分放送 CBCテレビ「道との遭遇」より