“1度見たら最後”YouTubeの「トラップ」

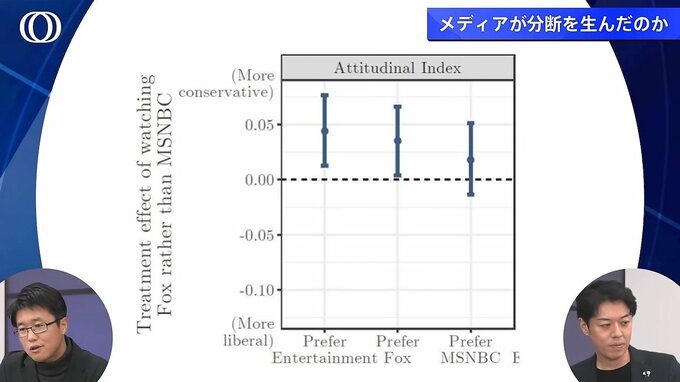

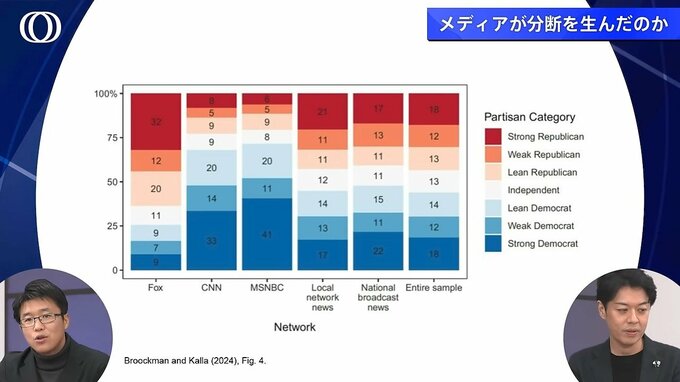

山本教授たちの研究ではバラエティー番組を好んで見る被験者、FOXの番組を好んで見ている被験者、MSNBCの番組を好む被験者の3グループにランダム化比較試験(テレビ番組を見せる群と見せない群に無作為に分け効果を比較)を実施。それぞれの番組を見せたときの効果の差、つまり政治的な意見や態度がどの程度変わるかを調べました。

見てもらったのは、ニュースの短い切り抜きです。

その結果、バラエティー番組を好む被験者群に一番効果が強く、普段からFOXやMSNBCを見ている人々の間では効果が弱かったことが分かりました。

「(バラエティー番組を好む人への)少しだけのエクスポージャー(メディアへの接触)でも大きな影響がみられました」

似たような例として「YouTubeのレコメンドアルゴリズムは『1回見たら最後』のようなところがある、と山本教授は言います。一度偏ったニュースに触れると「おすすめ動画」として同様の偏りを持つ動画が大量に表示されます。

「特に普段政治ニュースに触れないような人は、どんどん偏向が進んでしまう」

一方、普段FOXニュースを見るような人が、「逆側」のMSNBCを見ると、意見の差が縮まることも分かっています。

「ここから分かるのはメディア環境が大事だということです。いろいろな意見を目にする環境があれば、分極化が縮まるきっかけがあるのでは」

翻って、日本は何を教訓とすべきでしょうか。

「分極化が深刻化しているアメリカでは改善の兆しは見えず手遅れ感があるが、日本はまだ間に合う感じがしています」

山本教授は、日本でもネット世論が選挙に影響を及ぼした事例が昨年の都知事選や兵庫県知事選で見られたとして、メディア環境の重要性が増しているといいます。

一方、選挙期間中のテレビの選挙報道が十分でないなどと感じる人々が、YouTubeのアルゴリズムのような「トラップ」のあるSNSに頼らざるを得ない現状があると指摘します。

「日本はアメリカほどメディアの党派色がはっきりしておらず、実験のデザインが難しい。ただ、政治学における実験的研究を行う環境の整備が進んでおり、研究者も増えています」

そしてこうした研究をエビデンスに基づく政策立案(EBPM)などへ応用できる、と山本教授は期待しています。