教員の精神疾患 長時間勤務による影響は?

一方、フィンランドと日本の教育現場はあまりにも違いすぎる、という声も聞こえてきそうです。子どもや保護者の目を気にせず安心してお菓子やコーヒーが楽しめる職員室の“つくり”もそうですし、そもそも勤務時間が異なります。国際調査によれば、例えば中学校では日本の教員(週56時間)は、フィンランドの教員(週33.3時間)の1.7倍、長く働いています。(TALIS2018)。特に課外活動や事務業務にかける時間が少ないようです。

業務内容が過多であれば、休憩時間を確保することが難しいのも当然です。精神疾患を患った都内の女性教員もこう言います。

東京都内の公立小教員

「フィンランドの“コーヒー休憩”はいいですよね。でも日本でその時間を確保するなら、何らかの工夫が必要でしょうね。それが難しいのは、基本的に教員たちに余裕がないからだと思います。特に担任の先生は、もう仕事量がとても多いですから」

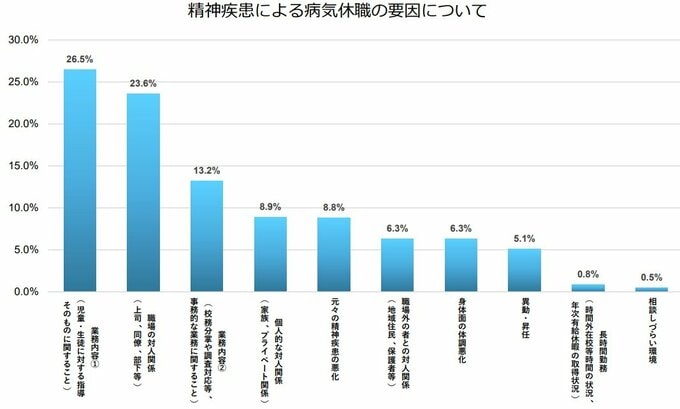

精神疾患休職の要因 「長時間勤務」0.8%の背景

コーヒータイムをつくるには、まずは長時間勤務の解消から。「精神疾患による病気休職の要因」としても「長時間勤務」が気になりますが、文科省の調査では、わずか0.8%です。しかし実はこの調査、回答したのは教育委員会で、しかも教育委員会が把握・認識している内容を「選択肢の中から上位2つを選ぶ」形式でした。長時間勤務の背景にあるのが「校内の事務的な業務」ですが、こちらは多く選ばれていて、全体では3番目に多い理由(13.2%)でした。一方「長時間勤務」は、“上位2つ”としては、選ばれていなかった可能性もあります。