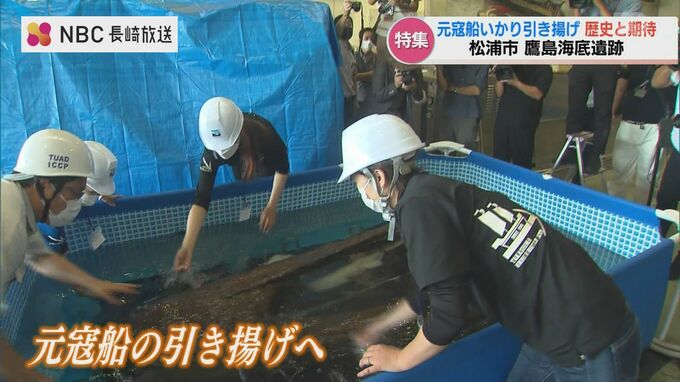

■ 海底遺跡の調査開始から40年 悲願の引き揚げ

宮本 啓史さん:

「私の父が鷹島の町長時代の昭和55年からこの調査が始まって、やっと40年でいかりを揚げた」

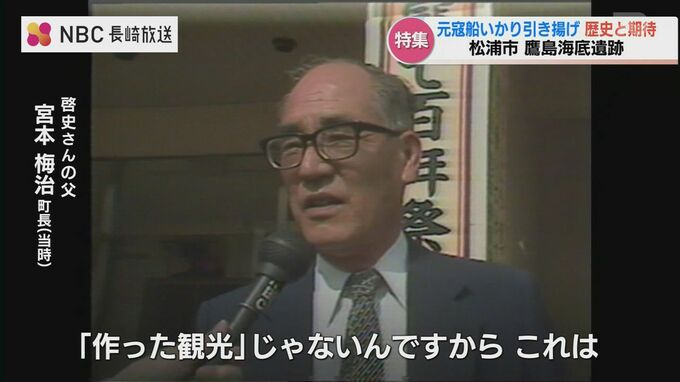

1980年、鷹島で最初に海底遺跡の調査をはじめたのは、当時町長だった宮本さんの父・梅治さんでした。

啓史さんの父 宮本 梅治 町長(当時):

「作った観光じゃないんですから、これは。日本では唯一の観光のメッカになると思うんですよ」

宮本さんは市議会議員です。現在「鷹島海底遺跡保存活用特別委員会」の委員長として、市とともに “元寇船本体の引き揚げ” に向け活動しています。

宮本 啓史さん:

「父親の意思を継いで “元寇船の本船” を揚げるまで、とにかく命がけで頑張ってみたいという思いです」

鷹島沖に沈む元寇船は、これまでに発見されている船の背骨ともいえる “キール” から推定すると長さは25メートル以上あります。

これを引き揚げるには2つの課題があるといいます──

■ “元寇船”の保存・活用には “国の支援”が不可欠

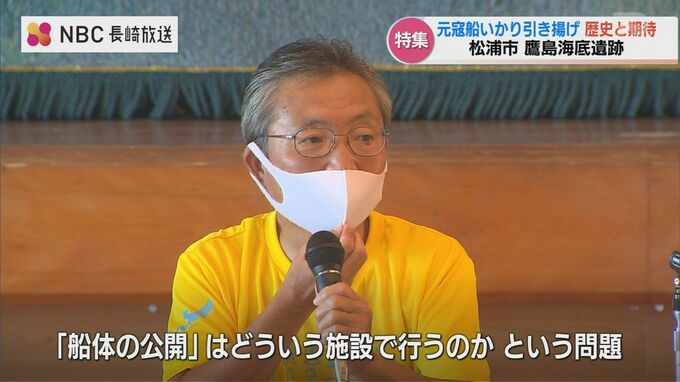

池田教授:

「“船を引き揚げること” に関して、どのような予算を作り、揚げるだけではなくて保存処理および保存処理後の船体の公開はどういう施設で行っていくのか、という問題なんですね」

現在、埋蔵文化財センターにある水槽は、最大でも10メートル程度の遺物しか保存処理ができず、元寇船を引き揚げる場合には はるかに大きな処理施設が必要です。

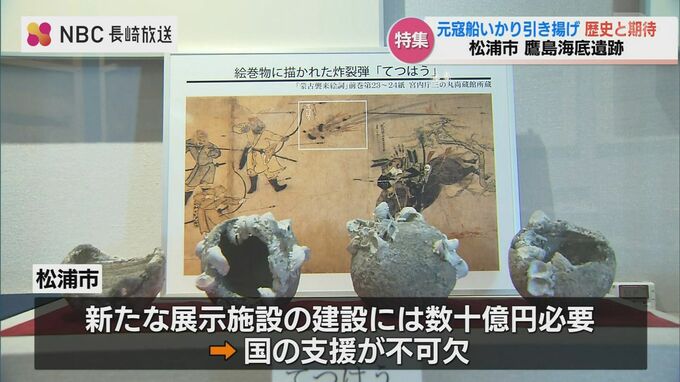

さらに元寇船を展示することなどを考えると “新たな施設” の建設が必要です。

その費用は数十億円になると見られていて、松浦市では国家的な支援が不可欠と考えています。

友田市長:

「やっぱり『活用していこう、引き揚げていこう』という世論が盛り上がっていくことが大切だと思います。

国内全体で『水中遺跡って大切だから、国で引き揚げて子孫にちゃんと残していきましょう』そういった方針が示され、形になっていくことが大切だと思っています」

松浦市では、今回の『木製いかりの引き揚げ』を呼び水に、海底遺跡への国民の関心が高まり、元寇船本体の引き揚げが現実になればと期待しています。