740年前の鎌倉時代に起きた『元寇』の遺物が海底に眠る長崎県松浦市の“鷹島海底遺跡”で、このほど蒙古軍船の『木製いかり』が引き揚げられました。

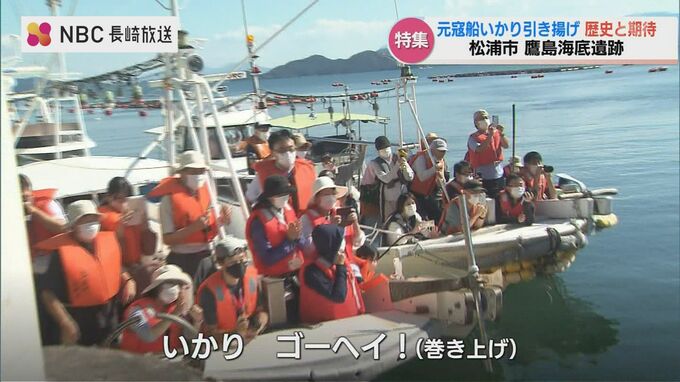

この費用にはクラウドファンディングが活用され、全国から集まった“寄付をした人たち”が見守る中、作業が行われました。

いかり引き揚げの現場と歴史 そして地元の期待を取材しました。

■ 海底で眠っていた鎌倉時代の遺物が…

作業を見学する船上の女性:「いかり、ゴーヘイ(巻き上げ)!」

鎌倉時代に沈没してからずっと海底に眠っていた蒙古軍の船のいかりです。

740年ぶりに海中から引き揚げられました。

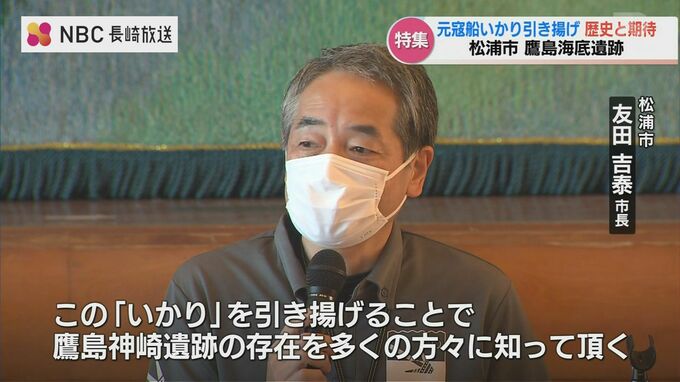

友田 吉泰 松浦市長:

「このいかりを引き揚げることで、『鷹島神崎遺跡』の存在を多くの方々に知って頂くこと、強い期待をしているところであります」

いかりが眠っていたのは長崎県松浦市の国指定史跡「鷹島神崎遺跡」の周辺です。

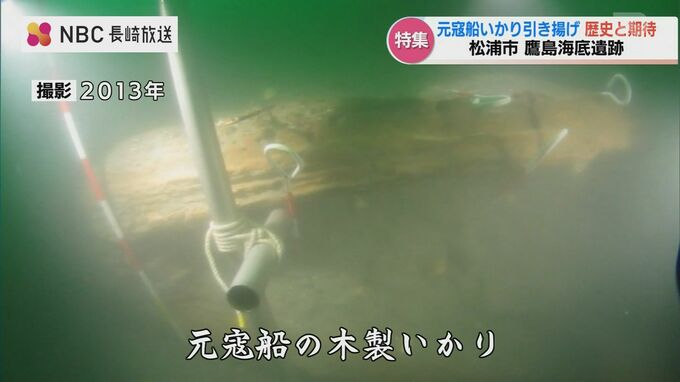

元の時代、船のいかりは木で作られ、“石のおもり”を付けて沈めていました。

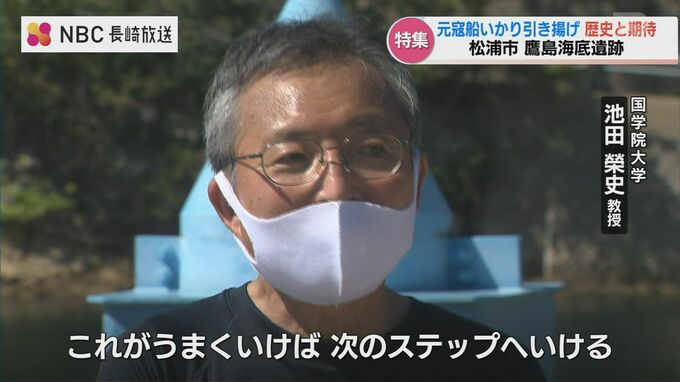

國學院大學 池田 榮史 教授:

「非常にワクワク楽しみにしています。これがうまくいけば次のステップへいけるぞと」

引き揚げを担当したのは、2005年から調査に加わっている國學院大學の池田 榮史教授のチームです。

この海域では、蒙古軍の船の残骸や武器・防具・いかりなど4千点以上が見つかっています。

■ 巨大いかりを傷つけないため “風船”で引き揚げ

鎌倉時代(1281年)に起きた『弘安の役』

伊万里湾には、14万人の蒙古軍が4,400隻の軍船で押し寄せたとされています。

しかし鎌倉武士団の必死の抵抗で 戦いが長期化するなか 台風が発生し、ほとんどの船が沈没したとされています。

元寇船は鷹島の沿岸に沈没していて、いかりはさらに陸地に近い位置に打ち込まれていました。

山口記者レポート:

「鷹島の沖合いおよそ150メートルの海上です。あのオレンジ色のブイの真下に元寇船のいかりが沈んでいます」

いかりが沈んでいるのは水深およそ22メートルの海底です。池田教授らは何度も潜り、引き揚げの準備を進めました。

元寇船のいかりは大型で、もともと6〜7メートルあったとみられていますが、残っているのは “泥に埋まっていた先端部分” およそ2メートルだけです。

それ以外は、木でできているため、フナクイムシに食われたとみられています。

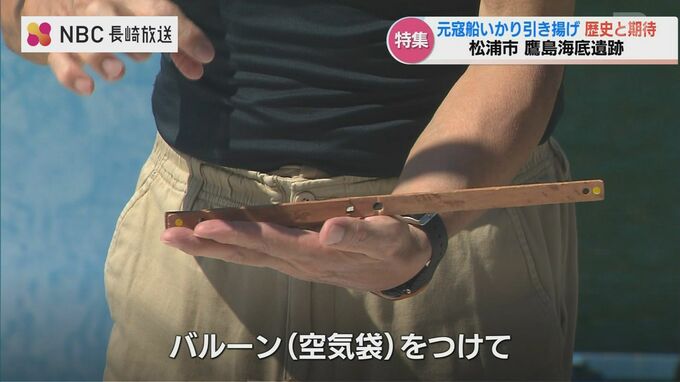

池田 榮史教授:

「(いかりの)残っている部分に、バルーン(空気袋)をつけて、そのまま引き揚げるかたちになります」