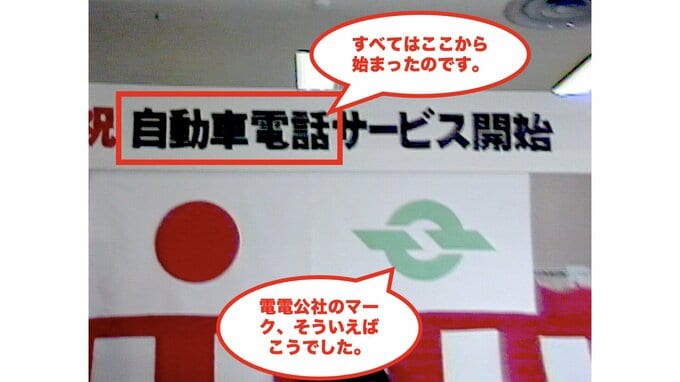

デカくて重い部分は隠されている

しかし、実際には通話料が高いため、多くの自動車電話は「緊急時以外の使用は禁止」とされたそうです。これでは何のためにあるのか分かりません。

また、サービス開始当時の自動車電話の無線機本体(受話器別)は、体積が6600cc、重量が約7kgもありました。「シモシモ〜」どころじゃありません。7kgですから片手で持てません。

だから初期の自動車電話の本体は、自動車のトランク内に取り付けられていたのです。手もとにある受話器は軽いプッシュホンですが、本体はクルマの中。だから、自動車を離れての利用はできませんでした。

一般化のきっかけは?

その後、1983〜84年になると自動車電話は東京以外にも広まります。

さらに1985年には電話がクルマから飛び出して、ショルダーホン(ようやく3kg)になりました。この新型(88年)がバブル期に重なり、ようやく「シモシモ伝説」はスタートしたのです。

さらに1993年からはデジタル方式の自動車電話サービスが開始されました。

デジタル化により端末の小型化や廉価化が劇的に進み、ファクシミリやデータ情報の伝達も高速に行えるようになりました。

こうした「移動電話の進化」は、公益社団法人発明協会の「戦後日本のイノベーション100選」に選ばれています。