障害者支援施設もチョコレート作りに参加

ここからも、大切な作業が続きます。市内で障害者の就労支援をしているハローフレンズ。ローストされたカカオ豆はここに持ち込まれます。利用者が、カカオ豆のからを一つずつ丁寧にむいていきます。

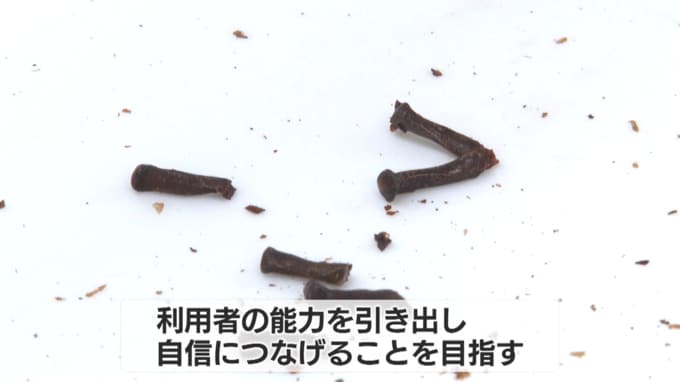

実はこの作業で重要なポイントがあります。むいたマメから雑味がでる長さ5ミリほどの部分を取り除きます。根気と集中力のいる作業です。

カカオの豆をむく仕事は新しい試みですが、積極的にチャレンジして利用者1人1人の能力を引き出し、自信につなげることを目指しています。

利用者

「市販では味わえない、特別な味が出ればいいのかなと思います」

別の利用者

「その人その人の好みに合うような感じの商品に仕上がれば、それが1番だと思いますね」

ハローフレンズ 砂川弥生施設長

「社会参加だとか、自立とか働くことの喜びを知ることで、生きがいとかっていうところを目指していけるようなということになりますね」

店では、チョコレートを使ったお菓子作りなどの作業もしています。

柴田寿美子さん

「彼らと一緒になって作業する方が、チョコレートに寄り添って、1つずつ丁寧にやることによっていいお菓子が出来るっていうのを改めて実感しました」

ハローフレンズで皮をむいたカカオ豆は、店の機械ですりつぶします。明さんと明人さんが担当で慎重に豆を入れていきます。

最初はパサパサですが、しばらくすると中から油がにじみ出てきてとろりとした液体になります。

契約しているフィリピンのカカオ豆は、油が多く含まれるのが特徴で家族で作っています。油を出しやすくするために温めますが、温度の調整がうまくいきません。いったん取り出して再度すりつぶします。

トラブルを乗り切り、きれいなカカオマスが出来上がりました。

トラブルを乗り切り、きれいなカカオマスが出来上がりました。

冷やして固めればチョコレートになりますが、液体のままにしておくには厳しい温度管理が必要になります。温度が1度違えば、失敗につながることもあります。何度も温度を確認しながら緊張した作業が続きます。

柴田寿美子さん

「冷まして光り輝いた状態になっているかどうかを一応、大丈夫オーケーオーケー」

型に流し込み、空気を抜いて完成です。

光沢感があり、酸味のあるフルーティーな味が特徴です。板チョコのほかに、萩特産の夏みかんを使った菓子や、酒かすの入ったガトーショコラなど、商品のバリエーションも豊富です。

柴田寿美子さん

「有名なショコラティエでもなかったりとか、ごく一般の普通の人が力を合わせて1流のチョコレートが作れるっていう思いですよね」