ずっと同じような壁面が続いている…

別の場所で撮影した崖では――

富山大学 立石良 准教授

「壁面の様子が全然違っています。まず地層がほとんど見えない。地層らしいものは見えるけど、先ほどまでみたいにきれいには見えてない。あとは生き物。足出ているものがクモヒトデ。白いものがゴカイ。これがみえれば、今回は崩壊していない、最近は崩壊してないんだよねっていうことがわかるかなと」

一方で、神通川沖合の高低差約80メートルの崖では付着物も生き物の気配もありませんでした。

富山大学 立石良 准教授

「ここはもう崖上から崖下までそういうものは一切ない。ずっと同じような、壁面が続いているので、少なくともこの範囲は一緒に崩れているだろうと。かなり大きい崩壊だというのはわかってきました」

こうしたことから十数年の間ではなく、ごく最近、大規模な崩壊が起こったことが明らかになりました。さらに調査では海底地すべりが起きた経過を推測できる割れ目もみつかりました。

富山大学 立石良 准教授

「壁面自体はほぼ垂直。垂直なところに、縦方向の割れ目が入ってるという感じで、どういうふうに壊れていったんでしょう。こいつは崩れ残りでしょう。これが今後、ガサっと落ちている。これはその壊れ方を考える上で非常に重要な情報かなと、こういうふうに壊れたのでしょうというふうに見られる」

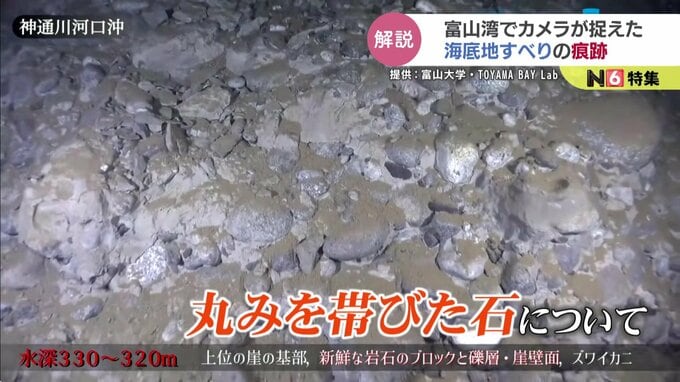

海底からは大きな岩石ブロックとは異なる丸みを帯びた石もみつかりました。

富山大学 立石良 准教授

「丸い石は要するにこれ岩盤を作っている地層の中に含まれている石ではないのか。我々にとってはかなり驚きました」

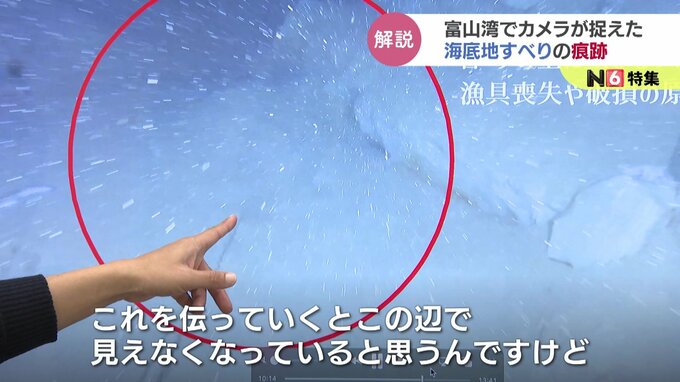

またシロエビ漁の漁場となっている小矢部・庄川河口沖では――

富山大学 立石良 准教授

「漁業用のロープが見えていて、伝っていくとこの辺(途中で)で見えなくなっていると思うが、その上のところにブロックが重なってる。ロープ自体を押し潰すような形でブロックが重なってきた。定置網が引っ張られたとかという被害があったと思うが、海底地すべりによって例えばブロックの上に乗っかって、引っ張るとか、そういった現象もあったのかなと思っている」