異常気象と病気で「カカオの木」が消えた!?

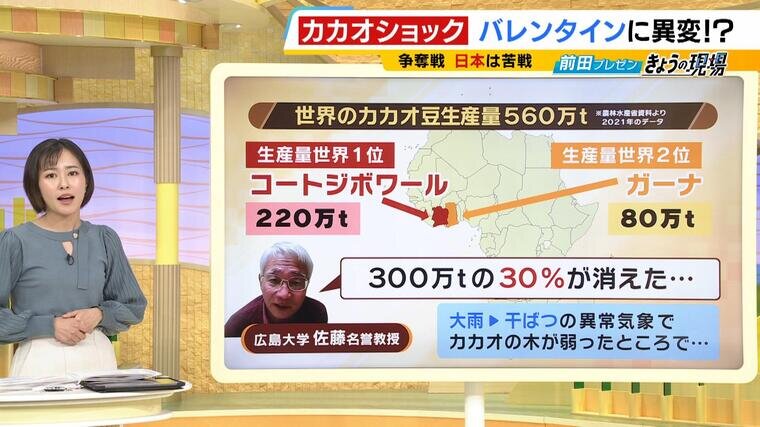

なぜ、カカオショックが起きているのか。実は、カカオ豆の生産国で“ある異変”が起きているのです。世界全体のカカオ豆生産量は560万t(※農林水産省資料より 2021年のデータ)で、そのうち220万tが生産量世界1位のコートジボワール。2位が80万tを生産するガーナです。西アフリカの2か国で世界全体の半分以上を生産していることになります。

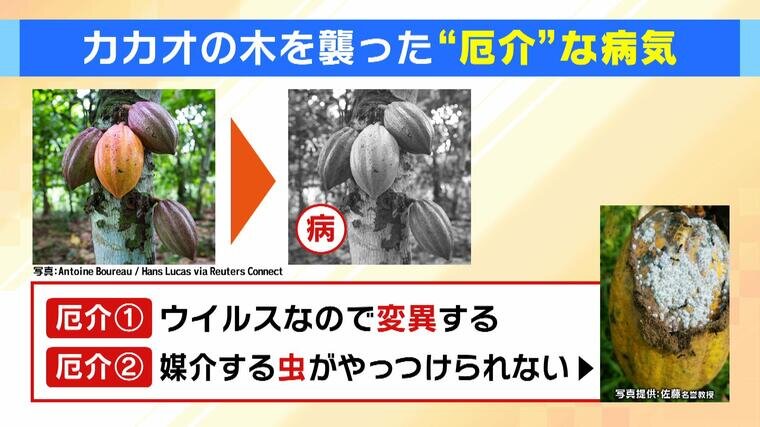

この2国が生産している計300万tのうち、30%が“消えている”ということです。その原因は、大雨が降った後に干ばつが起きるという「異常気象」。これによりカカオの木が弱ってしまい、さらにウイルスによる病気が蔓延しています。

ウイルスは“変異”するため非常に厄介なのですが、ウイルスを媒介する虫「カイガラムシ(の一種)」を駆除するのが難しいということです。というのも、カカオの木にはこのカイガラムシとアリが共生していて、アリが外敵をやっつけるため、結果的にカイガラムシが守られてしまっているのです。

実はこのウイルスは約90年前に発見されていて、世界各国で研究されてきましたが、今のところ解決策は「病気の木を燃やすしかない」ということです。ただ、新しい木を植えて実がなるまでに4~6年がかかるので、影響は長引くことが予想されます。

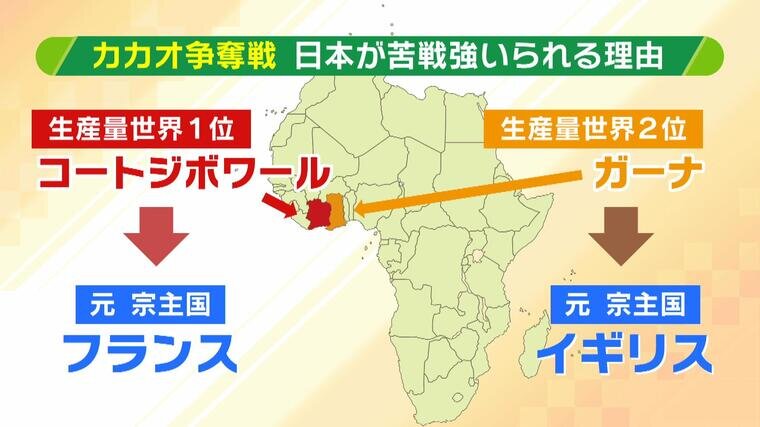

世界的に大きな問題となっているカカオショック。そうした中の“カカオ争奪戦”に日本は苦戦を強いられています。というのも、カカオ豆生産量で世界1位のコートジボワールと2位のガーナは、元宗主国のフランスやイギリスに優先的に売っていて、日本に入りづらい状況になっているということです。

さらに、日本人がチョコレートを“本格的に”食べられるようになったのは約50年前からとされ、比較的遅かったようです。現在も1人あたりの年間消費量(※日本チョコレート・ココア協会 2021年のデータより)は2.15kgで、スイス(9.6kg)やドイツ(9.2kg)などと比べると圧倒的に少なく、供給が「後回し」になってしまうのです。最近では、中国や東南アジアでも消費が拡大していて、供給が追いついていない状況です。