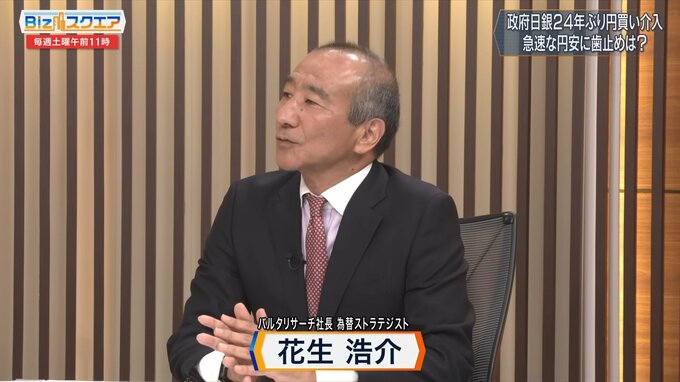

政府が保有するドルにも限りがある中で、為替介入はいつまで、どの程度行うのか注目される。バルタリサーチ社長で為替ストラテジストの花生浩介氏に聞いた。

――145円に乗ったころに財務官が「スタンバイ状態だ」と予告したり、終わった後でわざわざ財務大臣が会見を開いたりと異例続きだったが、今回の為替介入は一応成功したと見ていいのか。

バルタリサーチ社長 為替ストラテジスト 花生浩介氏:

連休前なので、日本が休場の金曜日にこのまま放置しておくと、もしかしたら150円を視野に入れるような円安になるのではないかという危機感もあったと思います。タイミングはギリギリだったのですが、とりあえずは間に合ったということで、介入の効果はあったと言えるのではないかと思います。

――今回の介入は単独介入でアメリカのお墨付きももらった。予定していたことは出来たということか。

バルタリサーチ 花生浩介社長:

事前にレートチェックをやっていますから、その段階においてアメリカとのある種の握りもできているだろうと。ですから次は「介入」だという意味では、想定内の動きだったとは思います。

――全体としては為替の変動スピードを抑えるための介入で、特定のレートを目指してはないのか。

バルタリサーチ 花生浩介社長:

基本は乱高下を防ぐためのスムージングオペレーションで、レベルもさることながら問題はスピードということで、時間稼ぎをするというある意味では苦し紛れだと思います。もちろんターゲットは頭の中にあると思いますが、性格としてはスムージングオペレーションに間違いないだろうと思います。

――為替介入をどんどんやって円安を止めるということではないのか。

バルタリサーチ 花生浩介社長:

スムージングオペレーションなので限界はあると思うのですが、そうは言ってもそれなりの量をこなさないと効果は長続きしないと思います。では、どれぐらい原資があるのかと。今のところ日本の外貨準備高は180兆円ぐらいあります。今回の介入は数兆円規模と言われていて、そう見るとある程度の余裕があると思いますから、問題は通貨当局がどれぐらい腹をくくっているかということでもあると思います。