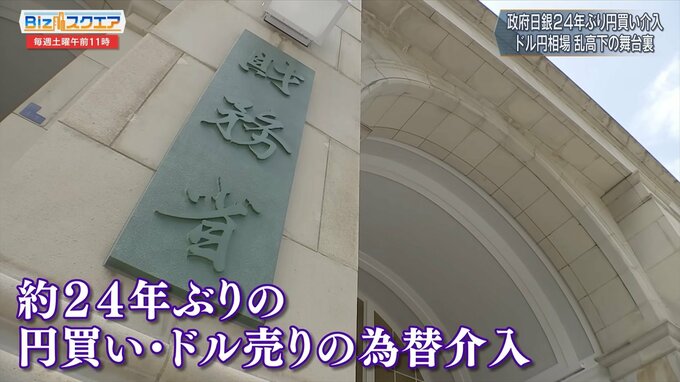

政府・日銀は9月22日、1998年6月以来、約24年ぶりにドルを売って円を買う「為替介入」に踏み切り、一時5円近く円高に振れる場面もあった。アメリカが“金融引き締め政策”を続ける一方、日本は大規模な“金融緩和策”を維持している。日米金利の差が拡大する中、円安はいつまで続くのか。さらなる介入はあるのか。専門家に聞いた。

■日本の単独介入は想定内の動き

為替介入にまで踏み切る要因となった22日の円安の始まりは、アメリカの金融政策だ。

FRB(連邦準備制度理事会)は21日、政策金利の誘導目標を0.75%引き上げ、年3.0%から3.25%の範囲にすることを決めた。3%を超えるのはリーマンショック前の2008年1月以来、約14年半ぶりだ。

FRBの利上げ発表直後、円相場は一時1ドル144円60銭台まで下落した。またFRBは今回の利上げにより、来年の失業率の見通しを4.4%に大きく引き上げ、「ソフトランディング(軟着陸)は難しい」との認識を示した。

一方、日銀は22日、金融政策を決める会合で、現在の大規模な金融緩和策を維持することを全員一致で決めた。

日本銀行 黒田東彦総裁:

金融緩和を当面続けるということには全く変わりありませんので、当面金利を引き上げることはないと言ってよいと思います。当面というのは数か月の話ではなく、2、3年の話。

これを受けて円相場は1ドル145円80銭前後にまで下落した。急速に進んだ円安を抑制するため午後5時過ぎ、政府・日銀が為替介入を実施。その後、一気に円高方向に振れ、一時140円台まで約5円上昇した。

日本の為替介入について、米財務省は「最近の円の急激な変動を抑えることが目的だと理解している」と容認する考えを表明した。その上で「アメリカは今回の介入には参加していない」とも明らかにし、協調介入は否定した。