■日本は整合性なき金融政策で、円安出口見えず

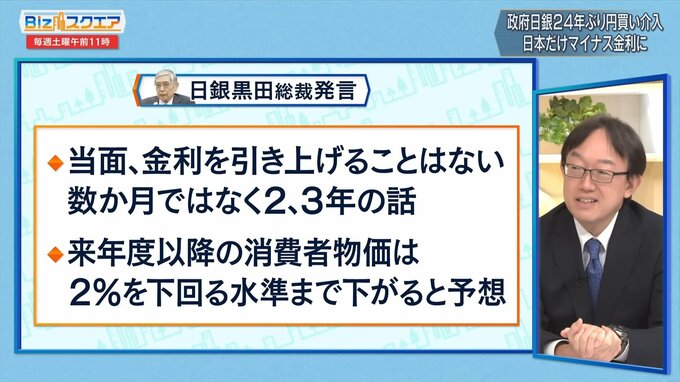

――アメリカの金融引き締めの一方、日銀は金融政策決定会合で現状維持を決めた。黒田総裁はゼロ回答だった。

東短リサーチ 加藤出社長:

ゼロ回答どころか、金融緩和を2、3年続けるのだという強い決意表明をしました。そのぐらい変える気はないと。10年国債の金利を0.25%以下に抑えつけるというのは、今のマーケットは「日銀は円安で追い込まれて、いずれ長期金利を引き上げざるを得なくなるのではないか」と思っており、日銀が国債を大量に買って抑え込まなければならない状態になっているのです。そこを改善するために、全く変える気はないと強調しているわけです。一方FRBはどこまで上がるかわからないというスタンスですから、当然円安圧力になるので、日本の財務省は追い込まれて為替介入になったということで、全然財務省と日銀とコーディネーションが取れていないです。

――円安を止める時には、金融は緩和から引き締め方向に転換しないと政策としては整合性がない。市場としてはそこをついてくることは今後あり得るのか。

バルタリサーチ 花生浩介社長:

今回、私も「ええ?」と思いました。政策の順番として金融正常化が来るのではなく為替介入できたということで、黒田総裁のコメントにつながっていると思うのですが、矛盾があります。マクロ全体でも金利差はどんどん拡大していくし、むしろそういう方向に日銀が持ってきてしまっている。だけど円安は困るというのはシナリオとしては整合性がないので、すでにそうですがマーケットとしてはそこを突いてくることは間違いないです。

――日本の消費者物価指数は8月が2.8%で10月には3%に乗るかもしれない。黒田総裁は春には1%台に戻ると言っているが、そんなにうまくいくだろうか。

東短リサーチ 加藤出社長:

黒田さんの政策が生み出している円安自体が物価上昇圧力になっていますから、そうきれいに来年下がっていくというのは、よほど原油が急落するとかない限りは難しいでしょうね。ただ、黒田さんは1%台に下がるのは確実だと言っていますが。

――物価の動向と円安を見ながら、金融政策を考えていかなければならない時期に差し掛かっている。

東短リサーチ 加藤出社長:

特に賃金がなかなか上がらない状況ですから、多くの家庭が苦しくなってきます。これを耐え忍ぶと、来年以降に賃金の上昇といい物価の上昇になるのだというのが見えるのならいいのですが、黒田さんは2、3年はないと言っているので、なぜ、これに我々が耐え忍ばなければならないのかという理屈がまるで見えてこないですね。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月24日放送より)