共同実証実験の技術評価

今回の取り組みでは、IOWNを活用したリモートプロダクションの実用性について、複数の重要な技術的結果を残すことができました。

〈1〉超大容量映像伝送の実現

〈2〉リアルタイム遠隔操作が可能なレベルの応答性

〈3〉高精度なPTP同期制御

〈1〉超大容量映像伝送の実現

映像32ソースをHD品質非圧縮映像(1ソースあたり1.5Gbps)を同時伝送することに成功し、さらにST2110に完全準拠した映像伝送を実現しました。IOWNの伝送容量100Gbpsに対して、48Gbpsしか使っておらず、まだまだ余裕がある結果となっています。

また、映像のST2110と音声のDanteという異なるIP伝送プロトコルを、同一のネットワーク上で安定して伝送できたことも大きな進歩となりました。これまで分離して扱う必要があった両規格を統合できたことは、システムの簡素化と運用効率の向上に大きく貢献する成果となります。

〈2〉リアルタイム遠隔操作が可能なレベルの応答性

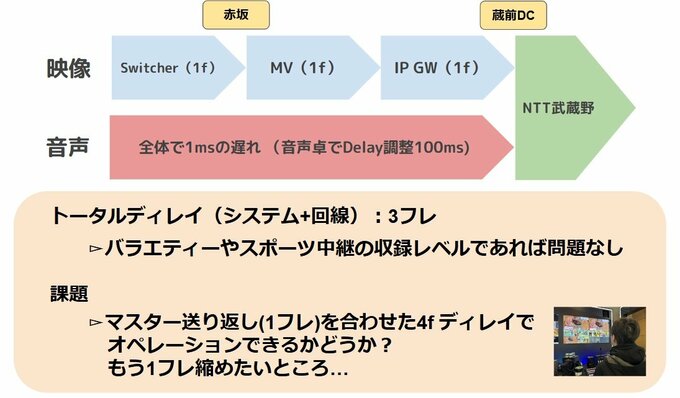

スイッチャーやカメラマンが違和感をもつことなくオペレーションするには、一般的には3フレ遅延(注4)が許容範囲レベルと言われています。生放送でカメラマンが演者の動きに合わせたフォーカスやズーム操作を可能とし、スイッチャーと息の合った連携ができます。高品質な番組制作の実現には必要な基準といえます。

(注4)テレビでは1秒間に30枚の画像(フレーム)が表示されるので、1フレーム遅延は33ミリ秒。すなわち3フレは約0.1秒の遅延となる。

今回の実証では、IOWNによる伝送遅延はほぼゼロだったものの、映像ソースIP化で1フレ、スイッチャーのプロセッシングで1フレ、マルチビューワー作画で1フレのシステム遅延があり、合計で3フレという結果になりました。

実際の生放送ではマスターからの送り返しで更に1フレ遅れ、合計4フレになるためシステム遅延の改善が求められる結果となりました。

〈3〉高精度なPTP同期制御

映像の乱れなく放送を出すには、同期信号というものが必要になります。TBS局内の映像(ベースバンド)も、1つのマスタークロックから供給されるBBという同期信号でタイミングを合わせています。

ところが、ベースバンドからIP化されると、PTPという高精度な同期制御が求められるため、制御信号を何回も複製しながら、遠くまで送ることができないという弱点がありました。

しかし、回線の揺らぎが1マイクロ秒未満というIOWNの採用で、3,000キロ離れた拠点でもPTPの同期維持に成功、安定した映像切り替えや映像合成が可能となりました。

PTP同期の問題は、生放送における信頼性確保の点から極めて重要で、放送機器の同期制御に求められる高い要求水準をクリアできたことになります。

放送業界に革新的な変革をもたらす可能性

今回の「NTT R&D FORUM 2024」の共同展示は、NTTが提唱する壮大なIOWN構想の一部である「放送業界におけるリモートプロダクション」にフォーカスした取り組みでした。

実験結果として、放送局の制作ワークフローや設備計画に大きなパラダイムシフトをもたらす可能性があることも分かりました。

放送設備の物理的な制約が解放されれば、柔軟な制作体制が構築できます。系列同士の垣根を越えてプロダクションセンターを実現できれば、従来の設備計画を根本から見直す契機となる可能性すらあります。

一方で、IOWNの本格的な実用化に向けては、いくつかの重要な課題が存在することも明らかになっています。

一つは料金設定の問題。回線費用が高額になれば、設備投資と見合いが取れず、逆にコスト高になる可能性があります。放送局各社が積極的に導入を進めるためには、コストパフォーマンスが重要です。

次に契約形態の柔軟性の問題もあります。長期の契約期間を求められる程、放送局側の機動的な運用ニーズとマッチしません。スポーツ中継やイベント中継など、短期間利用の対応が求められます。

また、IOWNの回線開通に要する時間の短縮も重要です。発注から開通までの期間を、より迅速にする仕組みづくりが必要です。

技術面では、システム遅延の更なる改善が課題として残されています。現状でも生放送に対応可能なレベルには達していますが、音楽番組のようなより複雑な番組制作や、より長距離の伝送を考慮すると、もう数フレ遅延の短縮が望まれます。

これらの課題は、IOWNの社会実装に向けて克服すべき重要な要素ですが、いずれも技術の進展や運用の最適化によって解決可能な範囲のものと考えています。

今回の取り組みは、IOWNが放送業界に革新的な変革をもたらす可能性を示してくれました。特に、生放送という最も要求水準の高い環境下での検証に成功したことは、極めて重要な一歩と思います。

今後、残された課題が一つ一つ解決されていくことで、IOWNは放送業界の新たなインフラストラクチャーとして、その存在感を増していくことでしょう。 放送業界の持続可能性を高め、より創造的なコンテンツ制作を可能にする基盤に成長することに期待しています。

〈執筆者略歴〉

平井郁雄(ひらい・いくお)

1995年TBS入社

以降、TBSラジオ部門、TBSテレビ・プロダクション技術部門、報道技術部門、TBSインターナショナル・NY支局、TBSテレビ・未来技術設計部、技術戦略部長を経てメディアテクノロジー局設備戦略担当局長(現職)

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。