心理学を用いた“客待ちしにくい路地”とは?

取り締まりをしても一向に無くならない“立ちんぼ”。大阪府警と警察庁の心理学のスペシャリストらがタッグを組み、新たな対策を打ち出した。

(科警研・犯罪予防研究室 島田貴仁室長)「今回行う介入の基本的な考え方は、環境デザインによる犯罪予防」

対策では路面を黄色く塗ったり絵を貼ったりして、客待ちをしにくくさせるという。一見、大きな変化ではないように感じるが、行動経済学の「ナッジ理論」に裏付けされた対策だ。

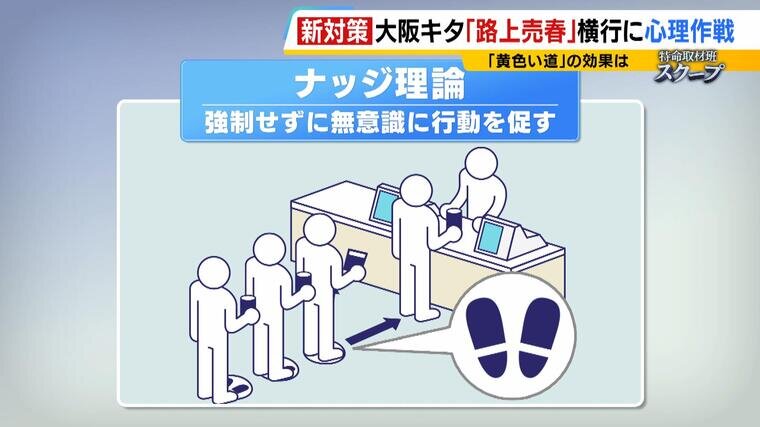

ナッジ理論とは、行動を強制するのではなく無意識のうちにその行動を取るよう、背中をそっと後押しする行動理論のことだ。例えば、コンビニのレジの近くなどに足跡のマークを描いておくと自然とその場所に列ができる。また、男子トイレの便器に的を描いておくことで、床の汚れが軽減される。

兎我野町の対策でもナッジ理論を活用。路面を派手な黄色にするのはその場に留まりにくい雰囲気を作り出す狙いがある。また、路面には魚を描いた複数の絵も貼られる。人間の追いかけたくなる心理を利用し、魚の絵をたどっていくうちに自然と路地から出ていく効果が期待できるという。

(科警研 島田貴仁室長)「場所へ介入することで問題が改善できる可能性があります。客待ちだとか交渉だとか、連れ出しを困難にさせることができる」