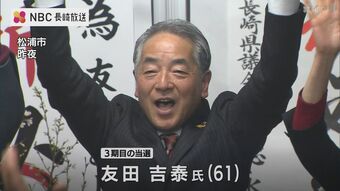

生まれ故郷・端島への帰還

加地英夫さん、被爆当時は12歳。おばのすすめもあり、数日後には両親の待つ生まれ故郷の端島に帰りました。

加地英夫さん:

「母親にしがみついて泣きました。助かったっていう気持ちと安心でですね。ひどかったーかあちゃーんと言ってから母に抱きついて泣いたんです。あの時涙が出て、涙が出て…嬉しくてですね。母は『今日帰らんかったら明日探しに行こうって、迎えに行こうってお父さんと話しとったよ』と言ってました」

被爆後の混乱、死の恐怖

故郷・端島に戻った加地さん。しかしその翌日から突然下痢と発熱に襲われます。心配した母親は柿の葉を煎じて飲ませ、看病してくれました。同じ頃、長崎から端島に戻った同じ中学の先輩が亡くなりました。元気だったのに…。自分も死ぬのだろうか…。

「助かったぞ俺は!と言っていたのが、死んだってきいて…。原爆でピカドンに当たった人、光に当たった人は死んでしまうと色んな評判が出てきてですね…俺もそうなるとかなと思っていました」

加地さんは9月に入って少しずつ体力が戻り始め、10月には瓊浦中学校の招集に行けるまでに回復しました。でもそこに、かつてのクラスメートの顔はありませんでした。

「半分は死んだと思います。6組だったんですけどね。1年6組で50人ぐらいいて、3分の1が直接被爆で死んで、3分の1が怪我とかやけどですね。あとの3分の1が無傷で助かったっていう。クラスではそんな風に言っていました」

焼け野原となった街で

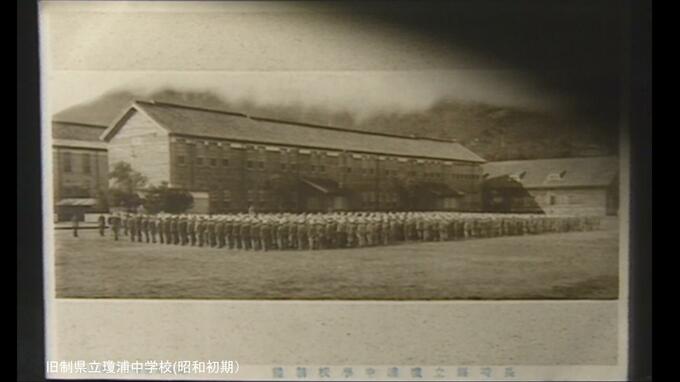

終戦後、加地さんたち瓊浦中学校の授業は鳴滝の旧県立長崎中学校を仮校舎にして、長中との2部授業の形で再開されました。1947年には爆心地近くの山里小学校の校舎に移りました。校舎はコンクリート建てでしたが窓は枠組みだけ。冬は寒くてベニヤ板で覆って授業が行われました。校庭の掃除をすると、瓦礫の中から子供の骨が出てくることもあったー加地さんは著書にそう書き残しています。

英語の授業も行われました。加地さんは自分の英語力を試そうとアメリカ進駐軍の兵舎となっていた海星高校に、仲間と共に出向きます。そこで、アメリカ軍兵士との交流が始まりました。

「ハロー!って言ったらハロー!って。本を読んだらNO!NO!発音が違うっちゅうわけですね。これは勉強にいいかもしれんと思って兵隊と仲良くなったんです。向こうも英語の勉強しに来たなと思ったんでしょうね。終わったらよしよしと言ってチョコレートをくれる。これはいいな!なんて笑。生まれて初めてチョコレート食べましたよ」

最初はアメリカ人に対して警戒心を持っていた加地さんでしたが、コミュニケーションをとる中で次第に考えは変わっていきました。

「進駐軍ってちっとも怖くも何ともない。我々人間と、日本人と一緒じゃないかと思いました。行けばちゃんと英語を教えてくれる。向こうは向こうで自分の弟ぐらいに思ったかもしれんけど。別れるときはバイバイ!って言ってね」