過去最高の賃上げ要求も 賃上げ実現に何が必要?

2025年の春闘に向けた動きが始まり、2024年を上回る要求が続々と出ている。労働組合の賃上げ要求目標をみると、連合の「全体5%以上」「中小企業6%以上」の要求を皮切りに、自動車・電機・鉄鋼・重工などの労働組合で構成される金属労協は過去最高水準のベースアップ1万2000円以上を要求する方針。私鉄総連はベア1万3400円、流通や外食のUAゼンセンも全体で6%、パートなど非正規は7%と強気な要求が目立っている。

――金属労協がベア1万2000円以上、20%アップの要求を出してきた背景は?

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

思ったより高い要求を出してきた。最大の理由はやはり労働力不足だろう。深刻さでいうと、去年より今の方がかなり厳しく、賃上げの大きな圧力になっている。ここで賃上げが衰えると失速感がより強い。だから何とかして賃金を上げたいという思いが関係者に強いのではないか。

――連合が「全体5%以上」と言っていて、これは2024年と同じだが、中小企業は「6%以上」とより高い賃上げ要求を出してきた。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

これまでは中小企業の方が、大手企業よりも低かった。長い目で見て、中小企業はもっと上げてもらいたいという思いがあると思う。実際にそうなるかどうかまた別の話だ。

過去の賃上げ率を見ると、2023年の春闘から様相が変わり、3%という数字が出て、2024年の春闘で5%を超えた。2025年、5%以上を掲げている。

――好循環という意味では、どの辺まで来たか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

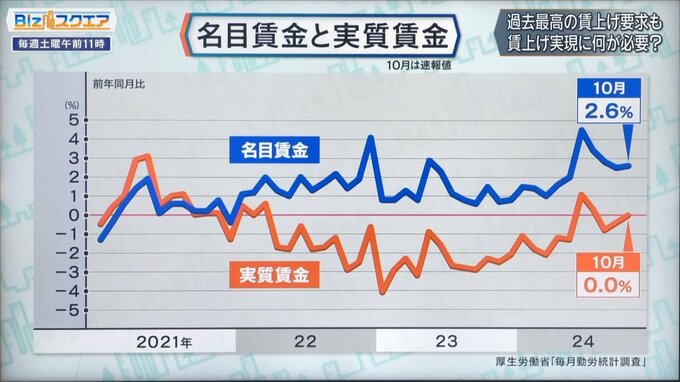

実質賃金は最近になって少しゼロに近づいた。賃金は物価に比べて遅れてきた。それを取り戻すということになると、賃金はもう少し上がり続けなければならない。もし上がらないと失速感が出るのではないかという話をしたが、そういう意味で2025年の賃上げは非常に重要だ。

――3年続けて上がってはじめて「定着」という意味か。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

そういうことだ。

実質賃金の最新データ。10月の実質賃金は前年同月比で同水準だった。2024年6月に27か月ぶりにプラスに転じた後、8月以降は2か月連続でマイナスとなっていた。

――傾向としては、少しずつ良くなってきているか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

追いついてきている感じだ。元々賃金は「遅行指標」(景気の動きに遅れて変動する経済指数)といって、遅れて対応するので自然な現象ではある。(実質賃金がプラスにならないと、世の中良くなったという実感はない)そういうことだ。

――上げるためには、名目賃金を上げるか、物価を下げるかどちらかしかない。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

今の段階で物価を大幅に下げるような政策はなかなか難しい。やはり賃金がカギになる。

――2025年の春闘でも、名目賃金を高めに上げていかなくてはいけないか。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

賃金を上げるためには、ある程度、価格転嫁も進めていかなければいけないので、物価はむしろ「上げる」とは言わないが、下げ止まる要因なので、賃金は大変重要だ。

――政策的な支援も必要だということになるが、何が一番大事か。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

結局、賃金はマーケットが決めるところ。賃金を上げないと日本経済にとって非常にまずいことになるという思いをみんなが共有するということだろう。その意味でもやはり2025年3月の春闘は、非常に重要な意味を持っていると思う。

――政府も「価格転嫁を進めましょう」という音頭取りをしている。公正取引委員会も積極的にコミットしているが、これは大事か。

東京大学名誉教授 伊藤元重氏:

引き続きやっていく必要があると思う。企業のいろんな会合に出ても、そういう動きはみんな意識していると思う。だからといってすぐ価格を上げるわけではないが、価格転嫁は少し進んでくるだろうと期待している。