国会議員や地方議員を「先生」と呼ぶ伝統、皆さんご存知でしょうか?

実は、この慣例を、やめようという動きが大阪府議会で起きています。

そもそもなぜ議員を「先生」と呼ぶようになったのでしょうか?

■議員を“先生と呼ばないで” 大阪府議会議長らが提案

齋藤慎太郎キャスター:

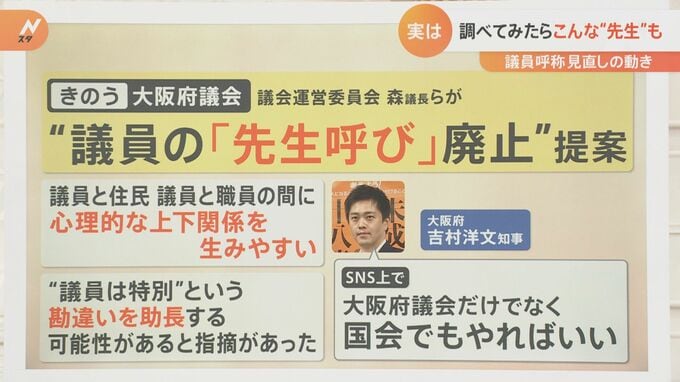

9月21日、大阪府議会で議会運営委員会の森議長らが「議員の『先生呼び』廃止」を提案しました。

その理由として…

「議員と住民、議員と職員の間に心理的な上下関係を生みやすい」

「“議員は特別”という勘違いを助長する可能性があると指摘があった」

さらに、大阪府の吉村洋文知事はSNSで…

「大阪府議会だけではなく国会でもやればいい」

■いつから議員が“先生”に? 「先生」呼称見直しの動き

改めて、なぜ「先生」と呼ばれるようになったのかを見ていきます。

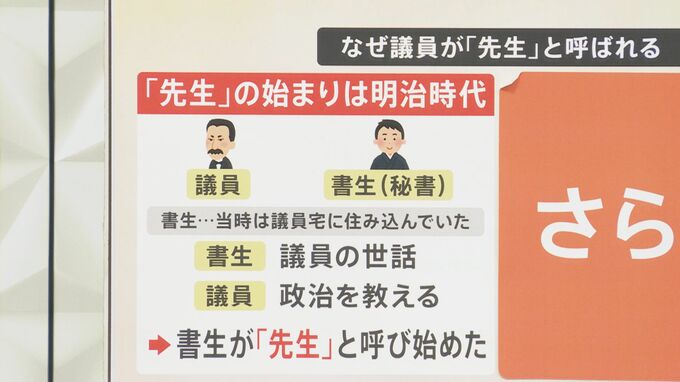

▼「先生」の始まりは明治時代

議員が「先生」と呼ばれる始まりは、明治時代までさかのぼります。当時は議員宅に書生(秘書)が住み込んでいたそうです。書生は議員の世話をしていました。そして議員は書生に政治を教えていた、つまり先生だったわけです。だから書生が先生と呼び始めたのがきっかけのようです。

さらに、TBSスペシャルコメンテーターの星浩さんに伺うと、「当時議員になれたのはほとんどが地元の名士」。立候補できるのは高額納税者(納税額15円以上)だけということで、議員の方から“権威”を示すため「先生」という呼び方を定着させたのではないかということです。

井上貴博キャスター:

現在で考えると、国民から選ばれた議員がなぜ先生と呼ばれるのかに違和感がありますし、こういう議題が出ること自体、不思議な世界だなと思います。

獨協大学経済学部 森永卓郎 教授:

私も学校で教えているので先生と呼ばれますが、私が大学に行っていた頃は慶応義塾大学だけ教員のことを「くん」付けで呼んでいました。なぜかというと「先生は福沢諭吉先生だけだから」というので、やっぱり権威に結び付くんですよね。

ホラン千秋キャスター:

「何々さん」って呼ぶとちょっと足りない気がするみたいなのもあるんですかね。

井上キャスター:

民間企業でも役職で呼ぶことは少なくなっていますし、「さん」でいいと思うんですよ。「社長」なんて言うと「馬鹿にしてる?」という感じになりますよね。

森永 教授:

国会とか地方議会だけが変わらずにずっと来てるんじゃないですかね。