「フリースクールを始めて、フリースクールが何軒あるとか、どこにあるとか、どこも把握してないんだなというのがすごくびっくりして」

学校教育法に基づく公立校などの「学校」に対し、スクールごとに独自の教育方針に基づいた学びを提供するのが、フリースクールだ。

年々増加する不登校の子どもの受け皿としても重要な役割を担っているが、その数や教育内容などの実態は、県や市町村なども十分には把握できていない。

「県内にどれくらいのフリースクールがあるのか、そこに県内の子どもたちがどれぐらい通っているのか。我々運営者自身も、県内のフリースクール、子どもたちの現状をお互いに把握することが必要だと思います」

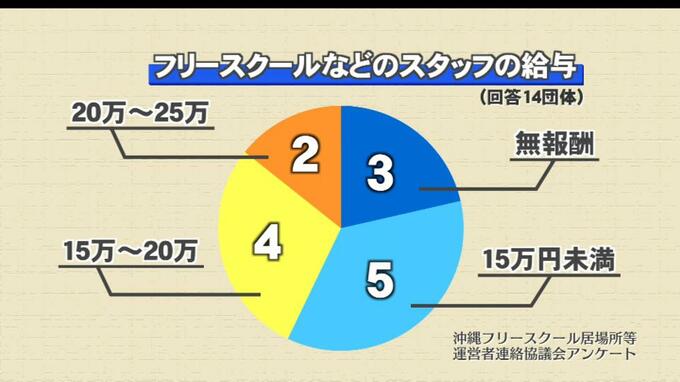

経済的な課題もある。県内のフリースクールに行われたアンケート調査によると、およそ2割のスクールで、無報酬のスタッフが運営を支える。半分以上のスクールで、スタッフの月給が15万円に届かない。

それでも家賃などの運営費が出るため、子どもを通わせる利用者には月平均4万6千円の負担がある。

「(経済的な理由で)フリースクールにすら来られないというお子さんたちもたくさんいると思う。こぼれ落ちている子どもたちがいないかどうかは、誰が把握してケアしてあげるのかな、というのは心配になります」

こうしたなか今年10月、県内でフリースクールや子どもの居場所づくりに取り組む20の団体が、連絡協議会を設立した。現在25団体が加盟している。

「こういった連絡協議会の場を皆さんが求めていた。行政と支援制度づくりをする出発点に立ったと思っている」と話すのは、連絡協議会の西山哲平代表だ。

連絡協議会は、県や市町村との話し合いを進める。南城市との話し合いでは、フリースクールにおける子どもの学びを誰がどう評価するのかなど、意見を交わした。

連絡協議会・西山哲平代表

「その子のために誰が責任を持って毎日見ているのか、誰が評価した方がふさわしいのか。権限は学校にあると思うんですけど、評価の仕方はこれからもう少し話を詰めないといけない」

南城市教育委員会・與儀毅 統括指導主事

「どう評価していくかは、最終決定は学校がするんですけど、そのための情報共有という場は、私ども積極的にやっていきたい」

こう話す與儀統括指導主事によると、学校とフリースクールではそもそものカリキュラムが違い、学校現場からは「評価しづらい」という声がある。きちんと評価ができる体制づくりには「課題はかなり大きい」。