■「コウノトリを観光のシンボルに」市長の思いから有機米生産に挑戦

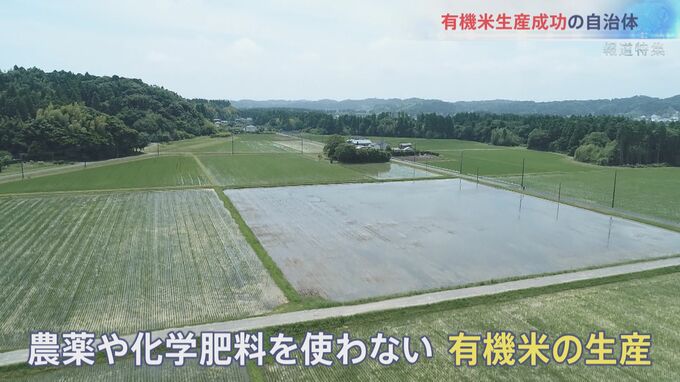

こうした収入の問題を農家任せにせず行政で支える仕組みを作ったのが、千葉県いすみ市だ。稲作が盛んな地域だが、最近は米を作っても高く売れず、担い手不足の課題も表面化してきた。そこで取り組んだのが“有機米”の生産だ。

きっかけは市長の大胆な発想からだった。

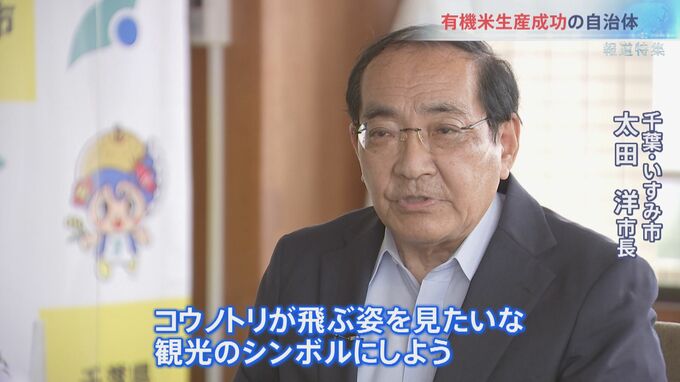

千葉・いすみ市 太田洋市長

「コウノトリが飛ぶ姿を見たいなと、観光のシンボルにしようという思いがありました」

環境と経済を両立させた街づくりを目指し、9年前、コウノトリを復活させた兵庫県豊岡市に職員を派遣。鍵は“農薬をできるだけ減らした農業”だと分かり、さらにハードルの高い有機農業に挑むことにした。

太田市長

「全国で誰もできないならやってみようじゃないかと」

上村彩子キャスター

「市長として不安を感じなかったですか?」

太田市長

「これをやっていると選挙は当選しないと思った。1万人の農家(関係者)を敵に回すから」

プロジェクトの仕掛け人となったのが、いすみ市農林課の鮫田晋主査。サーフィン好きが高じて埼玉県から移住した農業未経験者だった。

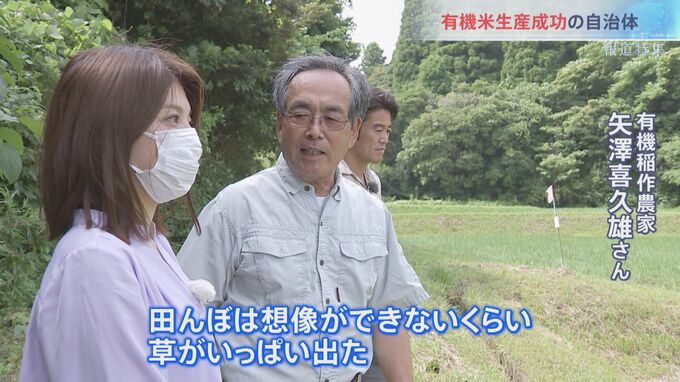

最初に有機米づくりに取り組んだ矢澤さんの田んぼでは…

有機稲作農家 矢澤喜久雄さん

「農薬とか化学肥料を使わなければいいんだろうと。田んぼは想像ができないくらい草がいっぱい出た」

雑草対策で大失敗。

するとすかさず市が専門家を招いて勉強会を開いた。水の深さを厳密に管理するなど、雑草を生やさない技術を習得。翌年には改善された。鮫田主査も農家を回り、アドバイスできるほどになった。

矢澤さん

「鮫田さんがいなかったらどうなったか。『大学入試の何倍も勉強した』と言っていましたが、本音だと思います」

害虫対策への不安もあった。だが、農薬を使わないことで自然が豊かになり、クモやカエルなど害虫を食べる生き物も増えたという。子どもたちはこうした生物多様性と有機農業の関係を学び、秋には収穫体験も行っている。

なんとコウノトリも、これまでに2度飛んできた。

■課題だった販路の確保 支えたのは学校給食

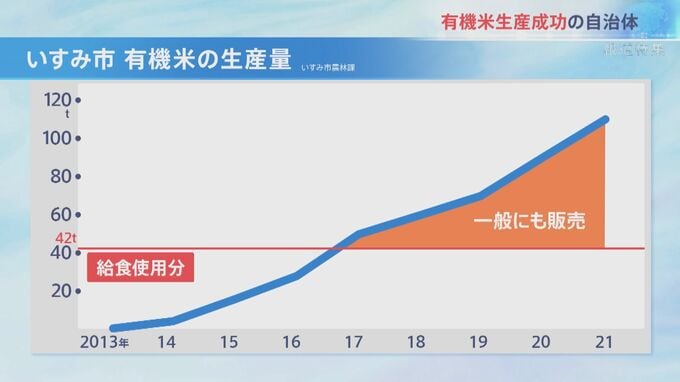

いすみ市で有機米の生産を支えたのは販路の確保だった。価格は普通の米の1.5倍だが、市が買い取って学校給食として提供。差額は税金で補填している。5年前には全ての小中学校の給食を“有機米”にすることに成功。それが全国に知れ渡り視察も相次いでいる。

有機米の生産は順調に伸び、2017年には教職員と生徒の給食が2500人分で42トンを越えた。上回った分は、高級ブランド米として一般にも販売している。

太田市長

「今のところ一人勝ち。収穫すればするほど(農家は1俵)2万5000円くらいで売れる」

いすみ市は、学校給食に使う野菜の有機化にも取り組み始めた。有機野菜の生産も順調に伸び、今や8品目を提供。移住者も年々増えている。東京から移住した有機農家、宮川さんのキュウリを食べると…

上村彩子キャスター

「塩とか味噌とか味つけがいらないくらい、本当に素材の味で美味しいです」

有機農家 宮川聰さん

「今後は保育園とか保育所、そういったところの給食にもどんどん広がっていったらいい」

「有機給食化」がなければ、ここまで有機農業は広まらなかったと鮫田主査はいう。

鮫田主査

「農薬を使わないで作られた農作物をしっかり買い支えてあげる社会でないと、やっぱり農業を続けていけない。支援する側の人たちがまずどうやったら(有機農家が)安心して取り組めるか頑張らなきゃいけない」

今、有機農業を注目すべき理由の一つは、ロシアのウクライナ侵攻も一因となった化学肥料の高騰だ。農水省のOBで東京大学大学院の鈴木宣弘教授は、「日本の化学肥料は海外に大きく依存していて、今後ますます入手が困難になる。化学肥料に頼らずに国内資源を最大限に活用する有機農業の技術が、従来の農家にも重要になる。日本の食料安全保障を考える上でも有機農業の発展に期待したい」と話す。

(報道特集 9月17日放送)

※情報提供は番組ホームページまで