■「地に足をつけた暮らしがしたい」東日本大震災きっかけで移住

名古屋市から車で1時間半。標高150mを越える山間の町、岐阜県白川町。有機農家になりたい若い人たちが次々移住しているという。

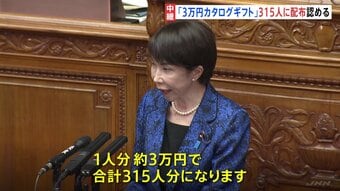

有機農家の高谷裕一郎さん(44)。横浜でのサラリーマン生活を経て、妻と娘と7年前に移住した。きっかけは東日本大震災だったという。

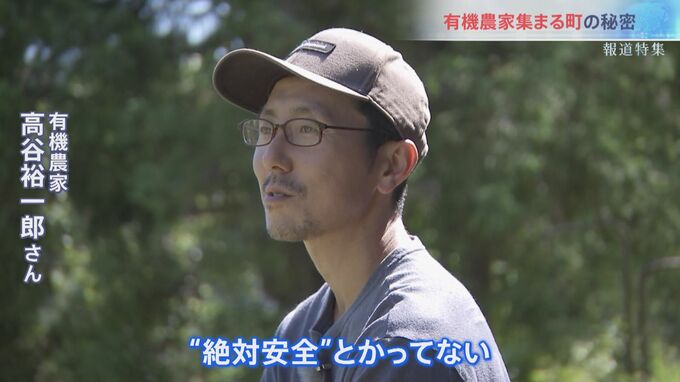

有機農家 高谷裕一郎さん

「“絶対安全”とかってない。地に足をつけた暮らしをしたいなと思うようになった」

高谷さんは白川町のNPO法人「ゆうきハートネット」を通して有機農業を学び、移住から2年後、自分の田畑を持った。約20種類の野菜や米を栽培し、名古屋のスーパー「旬楽膳」に出荷。インターネットを通して全国にも販売している。

■雑草に病気… 次々と直面する有機農業の難しさ

高谷さんは子どもの頃から土を触るのが好きで、大学院で土壌微生物を研究。その後、種苗会社に勤務していたこともあり、それなりに知識はあった。だが、いざ脱サラして有機農業を始めると、その難しさに直面した。

例えば、雑草対策。除草剤を撒けばほとんど生えないが、そうはいかない。昔ながらの、田車で雑草をかきとる。

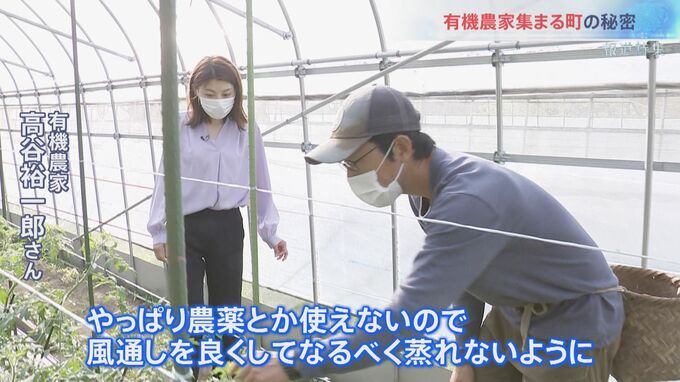

有機農業では病気対策にも工夫が必要だ。トマトの場合は…

高谷さん

「普通のトマトの栽培に比べると全然株数が少ない。やっぱり農薬とか使えないので、なるべく蒸れないよう株数を減らして風通しを良くするとか、植物自体に頑張ってもらうしかない」

高谷さんが、ぜひ見てほしいと運んできたものがある。有機堆肥だ。

高谷さん

「化成堆肥だとこういう時、もっと少ない量でいいし、液体の肥料だとパーっとかけるだけ」

有機農業のかなめとなる堆肥をどう作っているのだろうか。

■「有機堆肥が広まれば農薬や化学肥料の使用が減る」

高谷さんが年に数回、一般家庭向けに開催している生ごみを堆肥化するワークショップ。

生ごみ堆肥のポイントの1つは水分の調節だ。量販店で購入したケースのフタに穴をあけ、太陽光を取り入れる透明の板を設置。ケースの中には、土壌微生物が豊富な発酵材も投じておく。家庭では、できるだけ水分をきって生ごみを入れていく。

セミナー受講者

「これやらないとすごくごみが増えるから助かる」

「野菜を育て庭木も元気になってきている感じが明らかに毎年わかってくる」

土壌微生物を活かしてうまく堆肥化できれば、臭いも気にならない程だ。貯めた生ごみは数か月ごとに高谷さんの堆肥舎で回収し、発酵作業を行う。

オカラやモミ殻、生ごみなどを絶妙な配合でブレンドし、良質な堆肥や培養土をつくる。評判が評判を呼んでスーパーでも販売している。

高谷さん

「農業には“苗半作”という言葉がある。苗がよければ半分成功という意味。うちでは培養土をつくってすごく良い苗ができるので、有機農業の畑に植えるとすごくうまくいく。根っこの具合が全然違う」

異なる種類や量の堆肥で育てた野菜を食べ比べてみると…

やはり高谷さんの堆肥で育てた野菜が、最も味が濃く甘味も感じられた。

こうした有機堆肥づくりが全国に広まれば、自然と農薬や化学肥料の使用も減っていくと見ている。

高谷さん

「化学肥料や農薬を使わないのは、それが目的ではなく、そうしないと有機農業という生物の多様性を保つループが全部回らないということ。堆肥にして、それでまた野菜つくって食べて、ぐるぐる回れば農家も嬉しいし、みんなも結構快適に過ごせる」

■“従来の農家”と情報交換 互いに抱える問題も

高谷さんたちはこれまでほとんど交流のなかった農薬や化学肥料を使う従来の農家との情報交換を始めた。

従来の農家

「高齢化でだんだん田んぼを維持していけない。耕作できない放棄地ができつつある。とにかく農地を荒らさない。みんなで守っていこう」

高齢化が深刻で、このままでは耕作放棄地が増え続ける心配があるという従来の農家。対照的に、高谷さんたちには次々とやってくる就農希望者に紹介できる農地が足りないという課題がある。その農地を、従来の農家から貸りるなどの動きが始まりつつある。

高谷さん

「僕らも困っているけど、むこうも高齢化とか色々な問題を抱える中、お互いの問題を一緒に解決できるのではないかという感触はあったので、これからどうやっていくか話していきたい」

有機農家たちには収入面で課題がある。このため、副業としてキャンプの運営やサウナの経営をして、収入を補う有機農家もいる。山間で収穫量が限られるため、農業だけでは十分ではないからだ。