2024年もあと1か月強というところですが、肌寒く感じる日も続くようになって、ようやく秋らしくなってきた印象です。

秋といえば、スポーツ、食欲、行楽など、いろいろな活動・行動に親しむことがいわれますが、その1つが「読書の秋」。最近では電子書籍のオンライン購入が手軽なので、何かで見かけて「面白そう」と思ったら直ぐサイトの購入ボタンをポチッと押すこともしばしば。

しかし、最近は仕事が忙しくて、本はおろか何かする暇もなかなか取れず、未読の本が山積み。しかし、電子書籍だから実感は無し…。

などと感じているところに、「おっ!」と思わされるタイトルの本を見つけました。三宅香帆氏の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(2024年、集英社新書)です。

そういわれるとそんな気もするし、なぜなのか気になりますが、そもそも「働くこと」と読書の関係は、データではどうなっているのか。そこをTBS総合嗜好調査(注1)で探ってみました。

「読書好き」は女高男低、有職者低

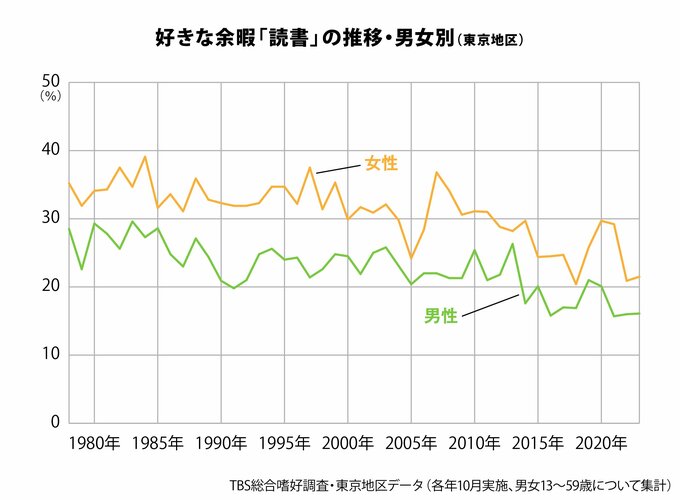

TBS総合嗜好調査の中の、「好きな余暇の過ごし方」をいくつでも選んでもらう質問の選択肢に「読書」があります。この選択率の、1978年から2023年にかけての推移を、まず男女別に集計してみました。

この折れ線グラフをみると、この45年間、一貫して女性のほうが男性より「読書好き」であることがわかります。

グラフの第一印象は安定推移の感じですが、80年代前半に女性で3割5分、男性で3割弱程度の選択率が、80年代後半のバブル期と最近10年間でそれぞれ減少。新型コロナウイルスが日本で確認された20年に多少揺り戻したものの、23年時点で女性2割、男性2割弱といったところ。

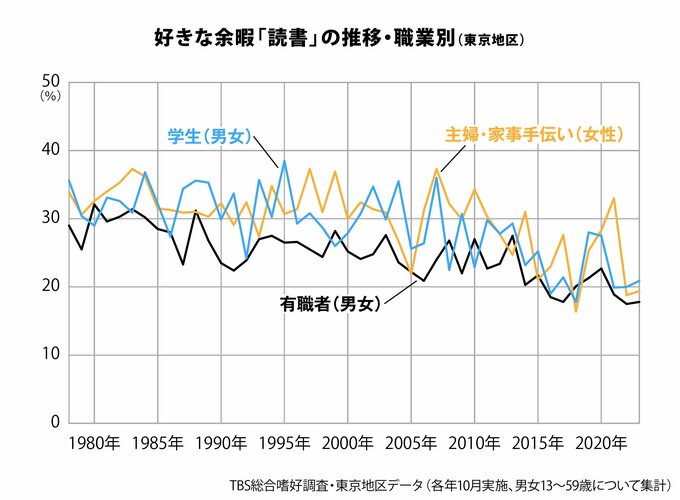

「働いていると本が読めなくなる」のかどうかに引きつけて、同じ「読書」選択率データを職業別でも集計してみました。

ここでは職業を、男女を含む「有職者」と「学生」、女性のみの「主婦・家事手伝い」の3つに分けています(注2)。

こちらのグラフは、最初の男女別よりも、年ごとの動きが激しい印象。学生では90年代前半や00年代、主婦・家事手伝いでは90年代後半や10年代などで、グラフがジグザグしています。

それに比べると、有職者の「読書好き」率は学生や主婦・家事手伝いよりも低めで、かつ、上下動も小幅。そして、80年代に3割程度だった割合が、45年かけて2割まで減り、全体としての減少傾向も見てとれます。

なるほど、余暇を読書に使う人の割合は、職業によっても違う傾向。

その理由は判然としませんが、時間の使い方を比較的自分の裁量で決めやすい学生や主婦などの人のほうが、その年のベストセラーや流行に関係した書籍などに手を出しやすく、読書関心の急上昇が起こりやすいのかも。