糖尿病連携「小郡方式」の考案者「選任の看護師が必要」

この仕組みを考案したのは、嶋田病院糖尿病内科の赤司朋之医師です。

赤司医師が嶋田病院に着任した2005年には、この地域に糖尿病専門医は一人もいない状態。

その時に病院の院長から「小郡の糖尿病の人は小郡の中で診られるようになってほしい」と言われ、病院と診療所の間をつなぐ「連携パス」という仕組みが重要だという考えに至りました。

「連携パス」をうまく機能せるために、専任の看護士を起用することを決めます。

嶋田病院糖尿病内科 赤司朋之医師「2人は私が昔勤めていた病院の看護師。特に糖尿病に関してはしっかり勉強していて、当時、出産・子育てで働いていないということを聞いたのでチャンスと思って彼女たち2人に声をかけた」

苦労乗り越え広がる連携の輪

土地勘がない場所での活動に苦労したものの、持ち前の明るさと患者に対する熱い思いで少しずつ連携する病院や施設の輪を広げていった2人。

現在は約50の医療機関と連携、ポイントとなる再診率は9割を越えるほど地域に浸透しています。

長く通院を続ける患者からも「連携してもらっているから安心」と好評です。

治療面だけではない地域の医師にも及ぶ連携のメリット

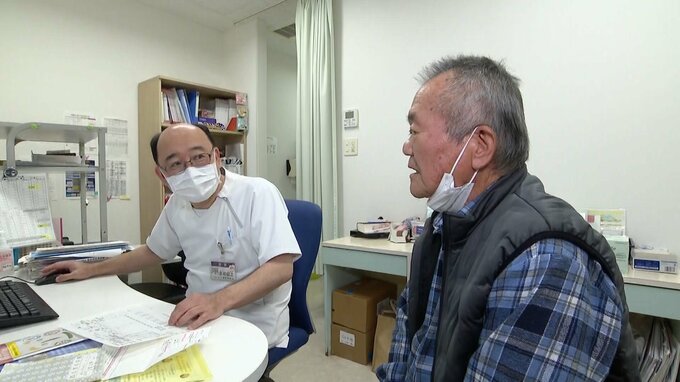

「小郡方式」は、患者の治療面だけでなく、開業医としてあらゆる疾患を診る必要がある地域の診療所の医師にもメリットがあるといいます。

やなぎ医院 栁純二理事長「うちは田舎の開業医でもうあらゆる疾患を診ている。患者の中には重症の人もいる中で、糖尿病の専門医でない医師が、本当に最適な治療を選択できるかというと難しい面もある。そういう時に定期的に訪問していただき、いろんな指導をしていただくことは非常に役に立っている」

嶋田病院糖尿病内科 赤司朋之医師「小郡式と言われるダブルドクター制・ふたり主治医制を使うと知識としてもグッと得られることはある。それ以外に悩みが生じた時に、彼女たちの顔を思い浮かべていただいて、すぐに質問していただければいい。フェイストゥフェイスの関係は、そういう所にメリットがあると思っている。それが十分できたことでより連携パスの内容も医療関係者の知識の底上げとかも進んでいったのだろうと」

西岡恵子看護師「私たち自身が地域の先生方と一緒にワクワクしたいというのもあるので、すごく楽しく仕事させてもらっている」

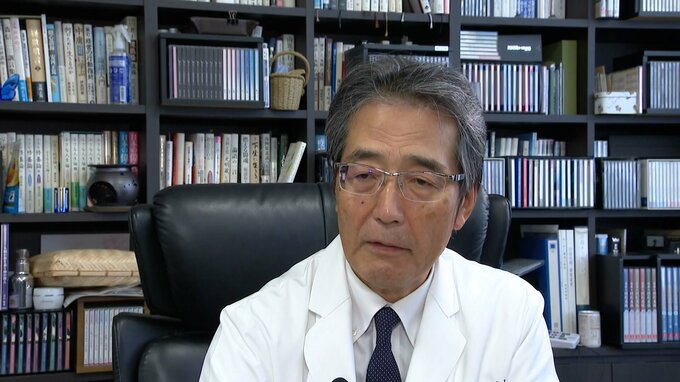

コーディネートナースがつなぐ連携は、これからの地域医療に欠かせないものとなるのか。赤司医師が立ち上げたこの連携を推進した島田会長の思いは?

嶋田病院 島田昇二郎会長「地域医療のそれぞれの現場で、必ず意識の高い人たちがいて、その人たちのおかげで僕は地域医療が成り立っているのだろうと思う。そういう「いい流れ」をこれからも作っていくことが大事なことじゃないかと思う」