子どもに『気を付けて』は通じない

また、そもそもの事故を防ぐためには、子どもの行動の特徴を知ることが重要だと考えるようになったといいます。岡さんが今年初めて出版した本には、子どもによくある行動と注意点が詳しく解説されています。

例えば、「子どもに『気を付けて』は通じない」。具体的に、何にどう気を付けなければいけないのか、理由を説明しなければ子どもには伝わらないと言います。親子で読んでもらえるよう、フリガナを付け、漫画を織り交ぜました。

(岡真裕美さん)「子どもって好奇心が先に行ってしまうので、保護者が『飛び出したらあかんで』って言っても、『はーい』って言いながら飛び出す生き物。一緒に行動している時に、『ここはこうだから、ここが危ない』とか常々言うのがいいと思います」

岡さんは研究を続けながら年に80回ほど学校などに出向き、講演活動をしています。この日は、滋賀県の幼稚園の職員や保護者に、子どもの視野の狭さについて解説しました。小学校低学年くらいまでの子どもの視野は、大人の7割以下しかないとされています。「チャイルドビジョン」というメガネをかけて、子どもはどう見えているのか体感します。

(岡さん)「園長先生、今から私が後ろから通ります。『見えますか』と随時聞きますので、見えたら『見えた』って言ってください。…見えますか?」

(園長先生)「見えないです」

(岡さん)「では、少し前に進みます。見えますか?」

(園長先生)「あ!ちょっとこのへんに」

子どもは目の前のことしか見えていないと分かれば、声のかけ方も変わってくると言います。さらに、見通しの悪い道路の渡り方についても指摘。

(岡真裕美さん)「(子どもは)『見通しが悪い』の意味を知りません。なので、『見通しが悪いところでは…』と漠然と言うのではなくて、『この道のここでは…』というふうに普段は言ってあげるのがいいと思います」

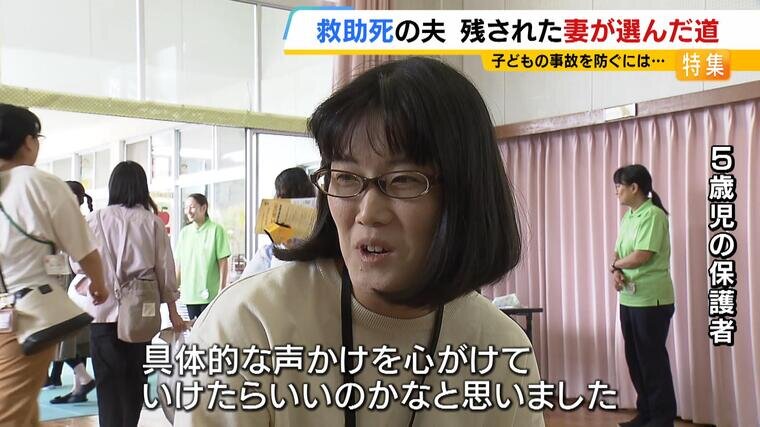

参加した保護者は…

(5歳児の保護者)「『気を付けて』とか『よく見て』とか、すぐとっさに出てしまうので、具体的にそこで止まるとか、具体的な声かけを心がけていけたらいいのかなと思いました」

(6歳児と7歳児の保護者)「車の指示器とか教えていなかったし、それはわからないなと。改めて一から子どもたちの安全と車の動きとかを教えていかないと」