衆院選で過半数割れとなった与党に対し、4倍増の28議席獲得と大躍進を見せた国民民主党。「手取りを増やす」政策を訴え、なかでも年収「103万円の壁」を178万円に引き上げる案に強い意欲を見せています。

アルバイトの学生やパート従業員の人にとって馴染のある、この「103万円の壁」。そもそも、どういった仕組みなのでしょうか?「壁」が引き上げられた場合、どんなメリットがあるのでしょうか?そして、本当に国民民主党の訴えは現実となるのでしょうか?ジャーナリストの武田一顕氏の意見を交えながら情報をまとめました。

働きたいけれど働けない…そもそも「103万円の壁」とは?

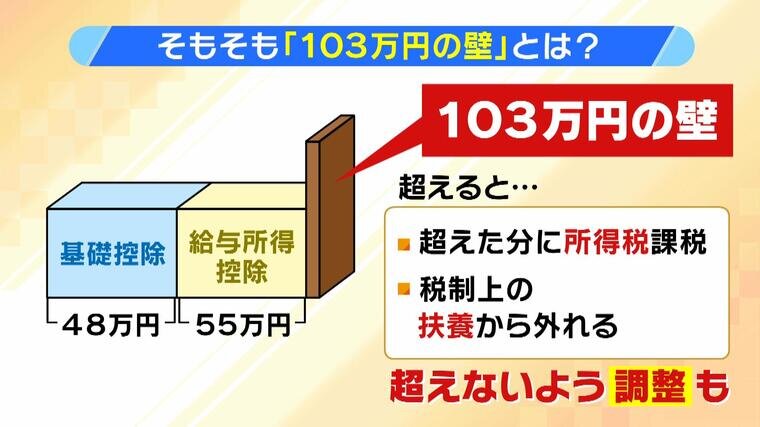

「103万円の壁」とは、所得税が課税される“ボーダーライン”のことです。年収が、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円の合計103万円を超えると、超えた分に所得税が課税されます。

▼年収103万円以下:所得税が課税されない

▼年収103万円超え:超えた金額に所得税が課税

さらに、誰か(親など)の扶養親族である場合、年収が103万円を超えると税制上の扶養から外れます。扶養控除に影響するため、アルバイトの学生や週2~3回パートタイムで働く人たちは、103万円を超えないように勤務を調整することがあります。「103万円を超えると親の手取りが減るから、『超えないで』と親から言われている」という学生もいるでしょう。

また、12月になると103万円を超えないよう調整するアルバイト・パート従業員が増えるため、「シフトが埋まらない」と頭を悩ませている店舗もあるでしょう。現状では、店側は「年末は人手がほしい」、学生側は「働きたいけれど、働けない」という状態になっています。