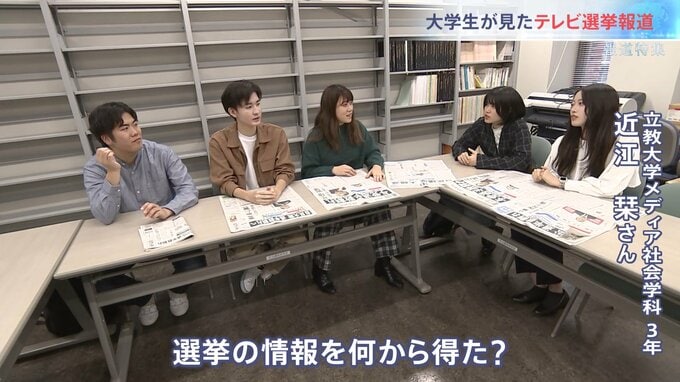

大学生がテレビの選挙報道に求めること

立教大学メディア社会学科の砂川ゼミ。今回の選挙では、テレビではないメディアを投票の参考にした学生が多かった。

立教大学3年 近江栞さん

「選挙の情報を何から得た?」

立教大学3年 内藤雅さん

「X(旧Twitter)を見て、興味を持ったらそのまま端末で、この人どういう人なんだろうっていう事実確認とか他の意見とか、調べたりしてみたなっていう感じです。テレビでは補いきれない多角的な視点は、自分から能動的に動けば得られるのがメリットだなって思って使ってました」

選挙報道には、こんな印象を持っていた。

立教大学3年 内藤雅さん

「テレビ見てたじゃん。選挙始まりました、2週間前は選挙について報道していて、その後1週間前、全然報道されなくなって、当日また報道されますみたいな」

立教大学3年 近江栞さん

「確かに。影響与えちゃうからかな?」

立教大学3年 内藤雅さん

「偏りでとか…?」

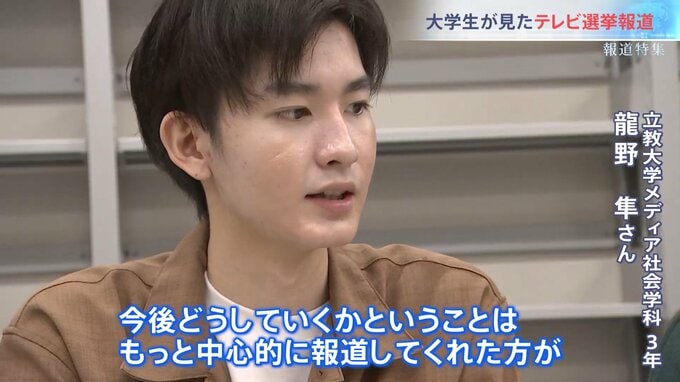

立教大学3年 龍野隼さん

「能登半島とかで大変な人がいる中、そもそも裏金よりも、もっと議論すべきところがあるんじゃないかってずっと思ってて、裏金問題よりも時間を割いてくれると良かったかなというふうに思います」

立教大学3年 内藤雅さん

「自民党裏金解決しますで、立民は裏金を断固断絶しますで、国民民主は103万の壁を撤廃しますみたいなことを言ってくれたから、ちょっと目立って、議席増えてそうとか思ったりしてた」

議論を終えた学生たち。いま、テレビの選挙報道に求めることとは…

山本キャスター

「皆さんの議論は耳が痛すぎて、でも本当に率直な意見だし、私も共感することがすごくたくさんあって勉強になりました。ありがとうございます」

立教大学3年 龍野隼さん

「不祥事とかまだ明らかになってない問題は確実にあると思っていて、それを追及するよりかは、その公約、今後どうしていくかということは、もっと中心的に報道してくれた方が投票に行きやすくなるかなというふうに思います」

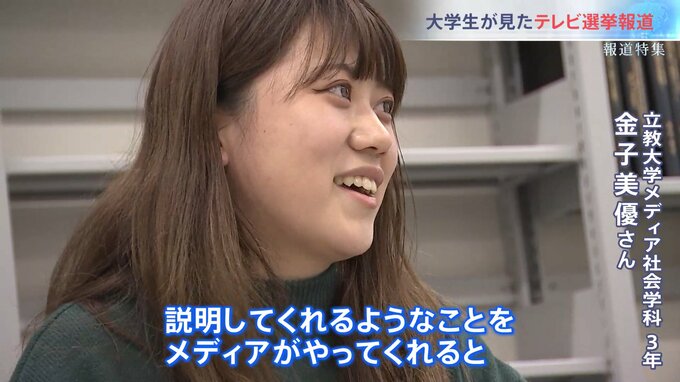

立教大学3年 金子美優さん

「例えばインタビューで若者にどういうことが困ってますかというのを聞き取りして、それが公約で言うとこういうことですよって説明してくれるようなことを、メディアがやってくれると、とっつきやすいし、政治が身近なものになる」

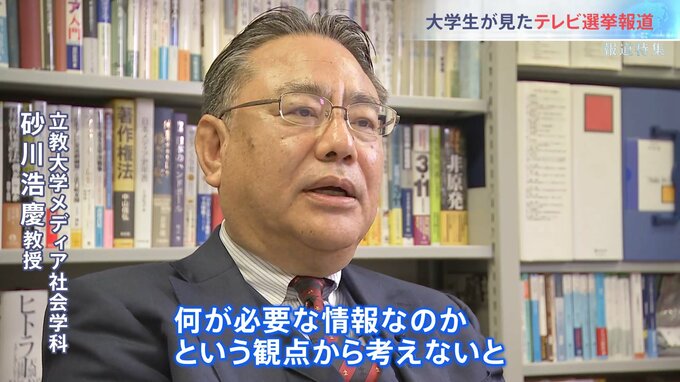

メディアに問われる政治的公平について、ゼミを担当する教授は…

立教大学メディア社会学科 砂川浩慶 教授

「『政治的公平』というのは、一つの番組の中だけで政治的公平をとるとは、元々考えられてないんですよね。

政治家からいろいろクレームくると面倒くさいなっていうのがあって、どうしても自主規制してしまっているという面があって、有権者である国民にとって何が必要な情報なのかという観点から考えないと、選挙報道ってなかなか変わらないと思うんですよね」