自民党政権が求めた放送法の「政治的公平」テレビの選挙報道が減少してきた背景

テレビの選挙報道が減少してきた背景には、何があるのか。

立教大学の砂川教授は、“政権からの圧力”が報道の萎縮を招いたと指摘する。

立教大学メディア社会学科 砂川浩慶 教授

「今G7の中で、政府が放送免許を直接出しているのは日本だけなんですよ。1953年(民法の)テレビ局が日本テレビから始まって以来、ずっとそういう意味での権力からの介入はあるわけなんですけれども、非常に目につくようになったのは、第2次安倍政権からだと思います」

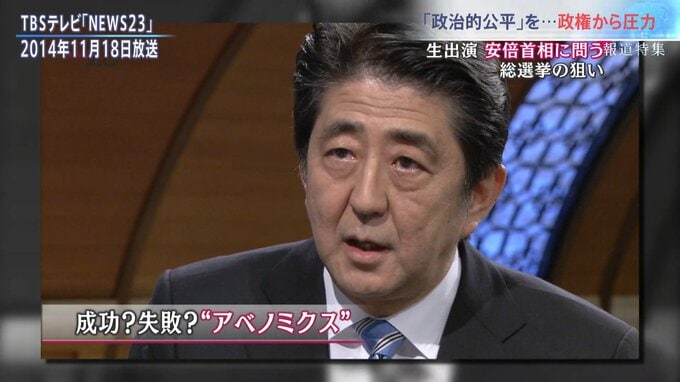

砂川教授が注目したのは、第2次安倍政権下にあった2014年の出来事だ。

この年の11月18日、TBSテレビ「NEWS23」に生出演した安倍総理。3日後に衆議院解散、約1か月後に総選挙を控えたタイミングだった。

番組では景気回復の実感を有権者に問う街頭インタビューを放送した。

映像で流れた6人のうち「アベノミクスの効果はあった」と答えたのは1人だった。

安倍晋三 総理(当時)

「これは街の声ですから、皆さん選んでおられると思いますよ。もしかしたらね。事実6割の企業が賃上げしているんですから。これ全然声反映されていませんが、これおかしいじゃないですか」

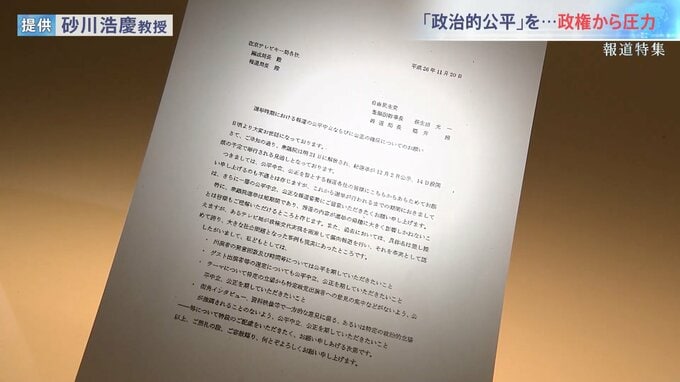

この発言の2日後、自民党は在京テレビ各局に、ある文書を送っていた。

差出人は、今回非公認ながら当選した萩生田光一氏。当時の自民党筆頭副幹事長だった。

当時の文書

「これから選挙が行われるまでの期間におきましては、さらに一層の公平中立、公正な報道姿勢にご留意いただきたくお願い申し上げます」

具体的に、出演者の発言回数と時間、ゲスト出演者等の選定、街角インタビューの内容、といったものに公平中立、公正を求めるものだった。

放送法には、番組の編集にあたって「政治的に公平であること」と定められている。

山本恵里伽キャスター

「こちらの文書が各局に渡ると、具体的に何が問題になりますか?」

立教大学メディア社会学科 砂川浩慶 教授

「自分たちが考える公平公正というのを、あたかも錦の御旗のようにして言っている。こういう文書を出すことは結局、放送局の表現の自由というものをないがしろにしている。それを免許権限を持ってやっているので、非常に問題ですよね」

さらに、この政治的公平をめぐっては2016年、当時の高市総務大臣の発言が国会で議論になった。

放送法に違反した場合、総務大臣は放送事業者に業務の停止を命じることができるが、高市氏はこの「電波停止」に触れたのだ。

高市早苗 総務大臣(当時)

「電波の停止は絶対しないと、私の時にするとは思いませんけれども、何度行政の方から要請をしても、全く(放送法を)遵守しないという場合に、その可能性が全くないとは言えません」

高市氏は、放送内容が極端な場合、電波停止を命じる可能性を否定しなかった。

野党から追及された安倍総理は…

安倍晋三 総理(当時)

「高圧的に言論を弾圧しようとしているのではないかというイメージを一生懸命印象づけようとしておられると思いますが、これは全くの間違いであると申し上げておきたいと思います。安倍政権こそ、我々与党こそ、言論の自由を大切にしていると思います」

自民党政権が求めた放送法の「政治的公平」。

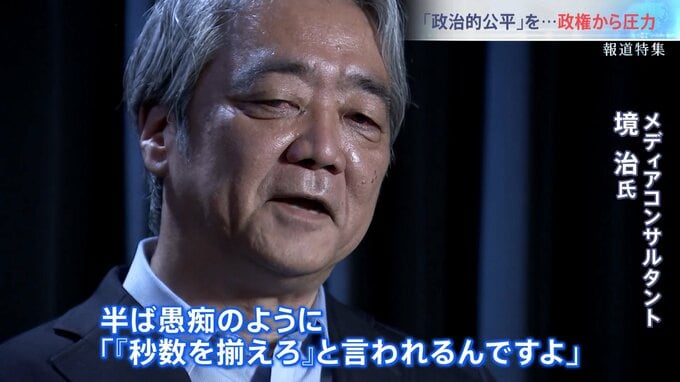

境氏は、テレビ局がそれを放送時間によって実現しようとする動きが強まったと指摘する。

メディアコンサルタント 境治氏

「量的な公平にこだわり始めたから、そこがもう大きな間違いに陥ったんですね。テレビ局のいろんな部署の人たちと知り合いますけど、半ば愚痴のように『秒数を揃えろと言われるんですよ』。それに対して屈したわけですね。

テレビ局の皆さんの諦め疲れ、諦め慣れ、異論を胸張って言い続けられない、環境として慣れちゃっている。変えていかなきゃいけないです。このまま放っておくと、選挙報道はYouTubeにとってかわられるし、民主主義の担い手の資格を失うということなんですよ」