偶然が生んだ紅葉の名所

瀬戸内海に浮かぶ、広島の宮島。ここにはその名も「紅葉谷(もみじだに)」という、紅葉の名所があります。

宮島の最高峰・弥山の麓にあり、秋になると約700本ものカエデが鮮やかに赤くなりますが、実は江戸時代から植林してきたもので、ここも人がつくった絶景なのです。江戸時代のもみじ狩りの様子を描いた絵図も残っており、当時から日本人が紅葉を愛でてきたことがよく分かります。

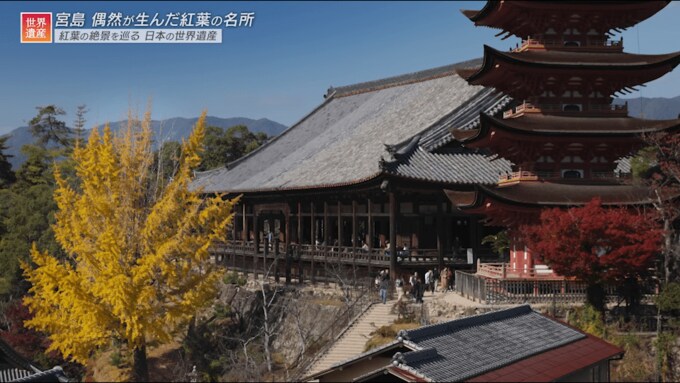

宮島には、人と偶然が生み出した紅葉の名所もあり、そこも番組で撮影しました。世界遺産「嚴島神社」の末社・豊国神社の「床もみじ」です。

この神社は約450年前に豊臣秀吉が建立を命じたものですが、途中で建設がストップして、一部の外壁がない未完のまま。さらに社殿は丘の上に建っているのですが、丘の麓から高さ20メートルの大銀杏がそびえ、その大銀杏の中段がちょうど社殿の中から抜けよく見える位置に達しています。

そして秋のシーズンになると、黄色く色づいた大銀杏の姿が、社殿の床に鏡のように映るのです。この神社の床や柱など建物の約8割が建設当時のままで、450年という時の流れが床に磨きをかけてきました。「床もみじ」は、こうしたいくつもの偶然と人の営みが生み出した紅葉の絶景です。