連合は10月18日、2025年の春闘の目標を2024年と同じ5%以上とすると発表した。3年目に入る賃金と物価の好循環は実現できるのか。

長引く物価高で生活防衛 値下げせざるを得ない商店

東京・北区の十条銀座商店街。お値打ちな惣菜や雑貨などの店が連なるこの商店街では、長引く物価高で消費者の生活防衛意識が高まっているという。

惣菜店「あい菜家」では物価高で値上げをしていたが、客が2割ほど減ったことから、2か月前に店の8割の商品を値下げした。店主・山本浩史さんは「普通だったらコロッケ4、5個買う客が1個とか、もう余計なもの買わないお年寄りの方とかは増えた。値下げしないと売れないっていうのが正直なところ。本当はしたくない。以前は商品の値段を落として特売するのはお客様に喜んでもらうためだったが、今は違う。下げないと売れない」

消費の現場では「値上げ疲れ」の声が多く聞かれた。70代女性は「本当に(物価が)高いということをこんなに感じたことはなかった」。50代男性は「マクドナルドのハンバーガーが100円とか80円とかの時代を知っているから、それと比べると正直生活がしづらい」。40代女性は「値下がりとかは全然目にしないのでもう慣れてきて、感覚も麻痺してきた」。30代女性は「ここら辺は安いスーパーが多いので、結構はしごしてて見比べてなるべく安いところで買おうかなと。多いと5、6軒ぐらいはしごしたりする」という。

物価高の中、消費者の財布の紐は一層固くなっている。

経済データの提供と解析が専門の「ナウキャスト」によると、特売の対象品として人気が高い「ハム・ソーセージ」や「菓子パン」「カップ麺」などは、値上げしたメーカーの商品で買い控えが起き、値引き販売やシェア減少が起きているという。

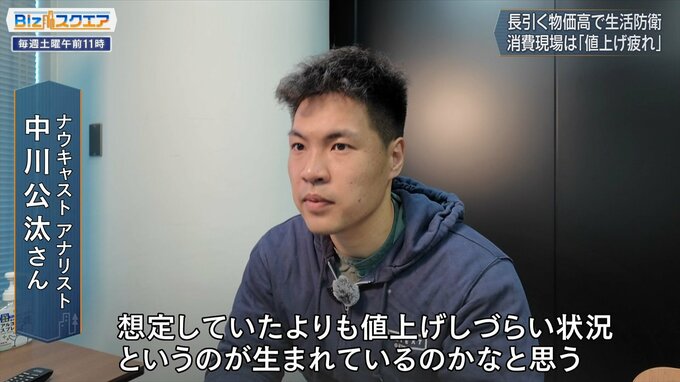

ナウキャスト アナリスト 中川公汰さん:

9月、10月に多くのメーカーが値上げしているが、販売価格を見ていると、メーカーが予定していたほどの価格上昇が、小売り価格には反映されておらず、想定していたよりも値上げしづらい状況が生まれていると思う。価格が上がっている商品に売り上げがついてきていない状況を踏まえてメーカーが「値上げ疲れ」に対するケアとしてそういった価格設定を行っている。

物価高に安さで挑んでいるのがホームセンターのカインズ。9月末から、暮らしに欠かせない日用必需品を値下げした。また大容量サイズのPB(プライベート・ブランド)商品を販売し、お得感を出している。来店客は「やはり大容量の方を買ってしまう」という。

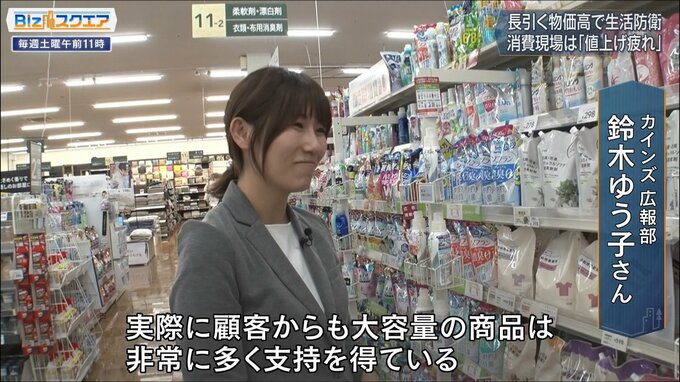

カインズ 広報部 鈴木ゆう子さん:

容量の単価で比較をしてみると、随分お値頃なものが揃っていることもあり、客からもこの大容量の商品は非常に多く支持を得ている。

老眼鏡の購入を検討していた来店客は「本当はもっと高いメガネ店に行こうと思ったが、ここに来たらたくさんあったので、日頃使うのだったらこれでいいかなと。急に変更して安いものになった」

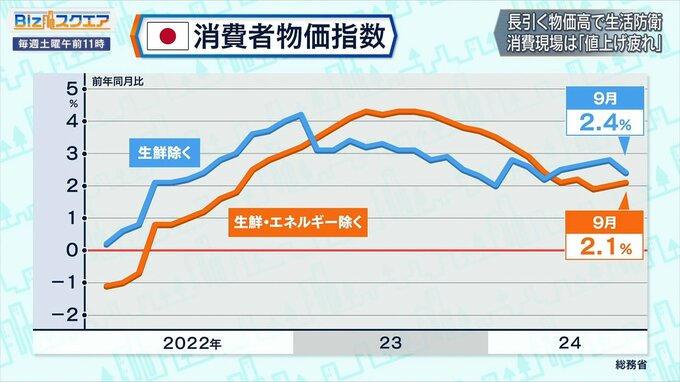

10月18日に発表された、9月の消費者物価指数は前年同月比で2.4%上昇した。政府が期間限定の電気・ガス代の補助金を再開したため、上昇率は5か月ぶりに縮小したが、コメ類は「44.7%」と大幅に上昇。49年ぶりの歴史的な上昇率となった。街の人は「米5キロ3980円は高い。ご飯にもち麦や十六穀米を混ぜてかさ増しして栄養も取れるのでそれで食べている。もったいなくて白米だけでは食べられない」という。