自治体にも広がる名称変更

こうした流れは自治体にも広がっています。

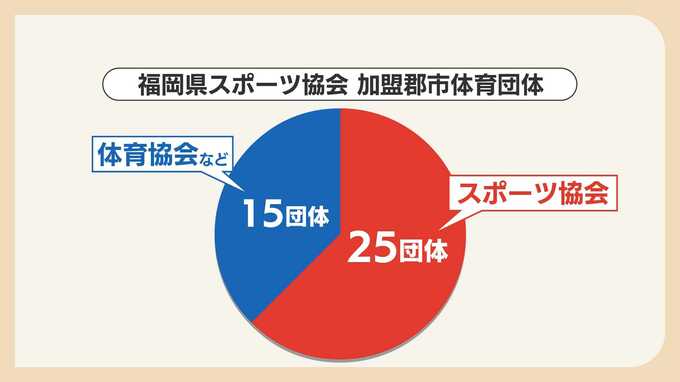

福岡県スポーツ協会を例にとってみると、加盟する市と郡あわせて40の協会のうち、「スポーツ協会」に名称を変更したのは6割以上。ほかにも複数の体育協会が名称変更を検討しています。

那珂川市体育協会もその一つです。

那珂川市体育協会 事務局長 藤野茂敏さん「来年度が那珂川市体育協会の創立50周年を迎えるので、そのタイミングで『スポーツ協会』に変更したいと考えています。当協会としてもスポーツとは自発的に楽しむという認識で、組織の目標としても多くの市民にスポーツに参画してもらい健康的なまちづくりに寄与したいという思いがあります。スポーツ協会への変更については賛成です」

「『古い』と言われても・・・”体育”という言葉、消さないで」

体育からスポーツへ。流れが加速する中、「本来の意味を考えて2つの言葉を正しく使い分け、残すべきところは残してほしい」と訴えているのが、前出の日本体育大学・教授の山本博さんです。残すべき名称の具体例として「体育協会」をあげています。

日本体育大学・体育学部 山本博教授「市区町村の体育協会が今、一斉にスポーツ協会に変更していますが、全部スポーツにするのはかなり乱暴なくくりだと思っています。所属するのは勝ったり負けたりという競技スポーツの活動をやっている団体ばかりではありません。例えば、日本舞踊とか民謡とか、フォークダンス協会とか、競技とは異なる団体が加盟しているところもあるわけです。」

山本博さんは、最初の銅メダルから20年を経て41歳で銀メダルを獲得したことから、当時「中年の星」と呼ばれました。自身は高校で体育教師を長く続けたこともあり、「体育」という名称には思い入れがあるようです。

「中学校体育連盟」など教育現場に近いところで活動する団体の名称からも「体育」の文字が消えるのではないか、と懸念しています。

日本体育大学・体育学部 山本博教授「たとえば中学校体育連盟や高等学校体育連盟という連盟の体育までを外すかどうか、変えるかどうかとなると、この組織は教員を中心に子供たちに競技を通じて人間としての成長を育むという意味合いがありますから、勝つ負けるというものを結果として求めるにしても体育という言葉を残されたほうがいいのではないかと私は思います。そこが変わると、学校体育の授業を『スポーツの授業』にしようと言う人が出てくるかもしれませんが、そこは言葉を学んでいる学者のみなさんが、『フィジカルエデュケーション』という元々の英語の意味と体育のつながりを深く訴えてほしいと思います」

山本博さんは、最後にこう付け加えました。

「どうも体育という言葉に抵抗がある方がいるのは感じます、『古い』と」

体育とスポーツ、皆さんはどう考えますか。