給付金や価格支援だけでは、物価対策には限界がある。食料品が消費支出に占める割合は、約3割である。輸入価格が下がらないと、物価抑制は実を上げない。日銀が景気動向とバランスを取りながら追加利上げをすることは、有効な物価対策なのである。

国民に打撃 「物価高」の実態は?

石破政権に国民が望むことは、物価をなるべく安定させてくれることである。特に、食料品とエネルギーの価格高騰は家計に痛い。どうすれば、政策的に食料品とエネルギーの価格が押し下げられるのであろうか。

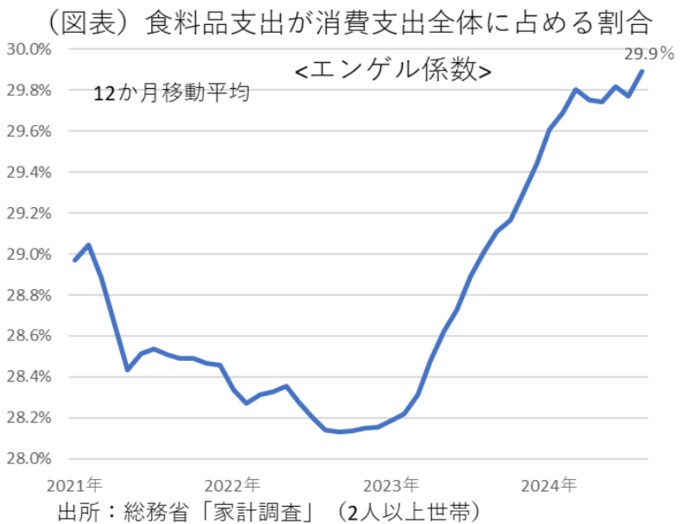

今のところ、政府が支援しているのは、電気・ガス代、ガソリン、灯油などエネルギーに限られる。食料品には影響力を行使できていない。家計消費におけるエネルギー支出は、対消費支出のウエイトが電気・ガス代+ガソリン+灯油で7.8%(2023年9月~2024年8月<12か月移動平均>、家計調査の2人以上世帯)である。それに対して、食料品は29.9%を占める(図表)。この割合は、エンゲル係数と呼ばれるものだ。この2024年8月の29.9%(同)は、同一のベースで比較すると2000年12月以降で過去最高になる。少しベースは異なるが、暦年の家計調査では1978年(30.2%)以降で最高の割合である。

つまり、平均的な家計は、食料品・エネルギーという消費全体の4割近くが特に値上がりしていて、エネルギー支援だけではその痛みを緩和できずにいる。約3割を占める食料品の値上がりは、厳しいということだ。