入所施設「限界」 国の支援方針は

「強度行動障害」のパニックに対応するためには、専門的な研修を受け、障害についての知識を持った職員が数多く必要だが、現状、多くの施設では足りていない。

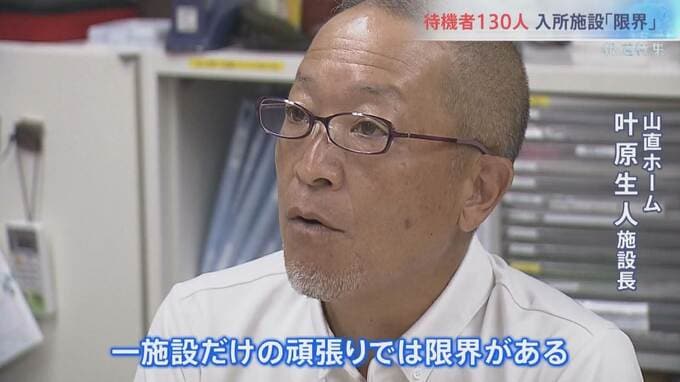

施設の代表は、国が先導して入所施設の充実に力を入れてほしいと訴える。

山直ホーム 叶原生人 施設長

「一施設だけの頑張りでは限界がある。待機者については、国が施策として(入所施設の数を)充実させることが根本原因の解決につながると考えます。(強度行動障害の場合)特別に配慮した支援、居住空間が必要なので、そこを兼ね備えて準備することがなかなか難しい」

一方、国は障害者が本人の望む暮らしができるようにと、地域での受け入れを進めてきた。これに伴って入所施設の数は減少し、利用者も5年前より5000人以上少なくなっている。

しかし、一般住宅で少人数で暮らすグループホームなど、地域での受け入れも広がっていないのが現状だ。

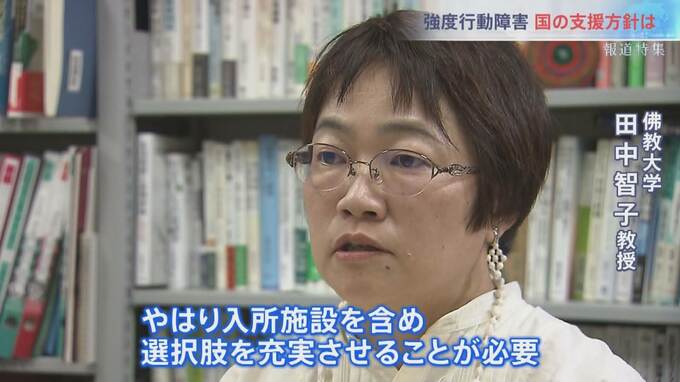

障害者福祉に詳しい専門家は「特に『強度行動障害』がある人は、入所施設に比べ職員が少ないグループホームでは、より受け入れにくい」と指摘する。

佛教大学 田中智子 教授

「グループホームは一般住宅に近い生活様式で、共同生活の側面があるので強度行動障害のある人や支援ニーズが高い人たちを支える難しさがある。やはり入所施設を含め、選択肢を充実させていくことが必要かなと思います」

対応が難しい「強度行動障害」がある人の受け入れを、国はどう考えるのか。

厚生労働省は取材に対し、現状に課題があることを認めながらも、受け入れ可能なグループホームの整備が重要とし、「強度行動障害に対応できるような職員の人材育成と、受け入れた施設への報酬を加算する仕組みの整備を進める」と回答した。