鶴見の町を歩いてみるとわかること

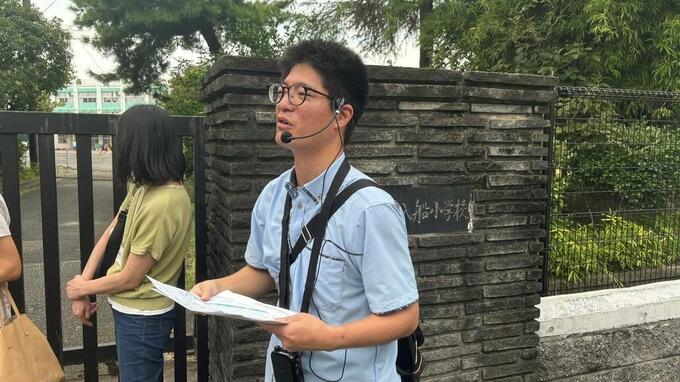

そのあと、参加者は街に出ました。

商店街沿いは、「沖縄そば」というのぼりを掲げたり、「サーターアンダーギー」が店頭に並ぶ店が現れます。

工業地帯や高速道路のそばには昔の雰囲気を残す古い住宅街もあります。

この日の案内人は、関東学院大学准教授の藤浪海さん。

藤浪さんは一軒の沖縄料理屋を指さし、「あの店に行けば、県人会の誰かしらに会う店ですが、あそこもそうだし、鶴見の沖縄料理屋さんに行くと出てくるのが、ソーキ(豚の骨付きあばら肉)の唐揚げなんです。

沖縄ではソーキを揚げたりしないけど、ここに暮らす南米の人たちが、揚げたものが食べたい、作ってくれないかということで、鶴見でソーキのから揚げが生まれたんです」と話します。

また、県人会館の1階にある「沖縄物産センター」は、観光目線の品揃えではなく、生活に密着した、沖縄出身者が日常の生活で買うものを、きちんと置いていることを説明しました。

ところどころに、南米出身者が経営する電気設備会社を見かけますが、会社名は沖縄の名字が目立ちます。

この辺りを歩くのは初めてという、参加者の一人は「歩いてみないとわからない場所っていうのはたくさんありますよね。いろんなルーツの方が暮らしているっていうのは、こういうフィールドワークじゃないと、やっぱり体験できないのかなと思います」と話します。

案内人の藤浪さんによると、2000年代からは、中国、フィリピン、ネパールなどからの移住者も増え、ブラジル人経営の会社で、ベトナムからの技能実習生が働いていたりするということです。

商店街には、沖縄では日常的に飲まれる「ルートビア」が買える自動販売機があったりもします。

ペルー料理店の前を過ぎ、ブラジル出身者が経営するスーパーに入ったりもしました。

参加者は、外国人支援に関わる人や教員、会社員、大学生と様々でしたが、「スーパーの入口のすぐ横で、ハンバーガーも作ってるのはびっくりしました」という声や、ルートビアを買って、その場で飲む人もいました。

母親と参加したという若い男性は「自分にはブラジルと沖縄の血が入っていて、興味がちょっとあったので、参加しました。愛知県の豊田市とかにはブラジルの店がたくさんあるけど、鶴見にもこんなにあるのはびっくりしました」と話していました。