沖縄の作家が思うこと「同じことがまた起こってしまっている」

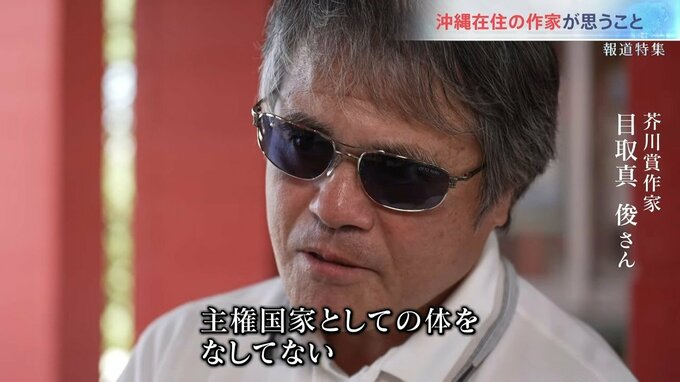

苦悩する沖縄を、小説や直接行動で表現し続けてきた人物がいる。沖縄県の作家、目取真俊さん。1997年、沖縄戦の記憶を背負って生きる人たちを描いた「水滴」で芥川賞を受賞した。

ーー事件を最初に知ったときに、何を考えましたか

芥川賞作家 目取真俊さん

「すぐに95年の事件を思い出す。それを意識してたから、意図的に16歳未満という表現にしたんじゃないかと思ったんです。だから、同じことがまた起こってしまっている」

――沖縄県警は、なぜ沖縄県庁に通報しなかったと思いますか

目取真さん

「沖縄県民に知られたらまた騒ぎになるとか、辺野古の新基地問題に影響を及ぼすとか。子どもを守ろうというより、もう全て政治的な配慮ですよね。誰かを守ろうじゃなくて、自分たちの責任を放棄してるわけです。

主権国家としての体をなしていない。属国、対米隷従という言葉は昔からありますが、それがここまで極まったということだと思います。日本の大人たちは恥じないといけないですよ、こんな国にしたことを。

沖縄は結局、植民地が形を変えただけの姿がずっと続いてるということだと思います。沖縄戦、戦後の米軍統治を見ても、沖縄は結局いざとなれば切り捨てられるトカゲのしっぽみたいなもの」

目取真さんは小説を書く一方、名護市辺野古の米軍基地建設反対を、現場で非暴力の形で戦ってきた人でもある。警備にあたっていた機動隊員から「土人」と言われたことも。

機動隊

「どこつかんどんじゃぼけ、土人が」

1995年に起きた少女暴行事件のあと、発表された短編小説「希望」は、物語の主人公が米兵の幼児の首を絞めて殺害するというショッキングな内容が描かれていた。

『必要なのは、数千人のデモでもなければ、数万人の集会でもなく、一人のアメリカ人の幼児の死なのだ。八万余の人が集まりながら何一つできなかった茶番が遠い昔のことに思える。自分の行為はこの島にとって自然であり、必然なのだ』――短編小説「希望」より

目取真さん

「最悪の場合はこんなことだって起こりうるよってことです。そうしないために私達はどうしなければいけないかということなわけです」

ーーおそらく今読まれるべき作品だと思います

目取真さん

「ある意味で、日本人というのは甘いんですよ。アメリカ兵からすれば、日本で何しても沖縄で何しても、俺たちは後ろから刺されることもなければ、銃を突きつけられることもない。基本的に舐め切っているわけです」

ーー(1995年は)あっという間に8万5000人の抗議集会に。あの時と比べて何が違っているんですか

目取真さん

「やっぱり怒りじゃないですかね。本当に事件に対する怒りが、やっぱり今とは違うと思いますよ。行動に現れることを見ても、どっかで骨抜きにされたんだと思います。沖縄の中の無力感かもしれない。絶望感といいますか」