負担・リスクも…ドナー登録後、ほとんどの人が辞退 「卵子提供」国内で進まない理由

だが、実は今、国内で卵子提供を受けるのは容易ではない。

兵庫県のNPO法人「OD-NET」、卵子提供のドナーとして登録する人はいるが、そのほとんどが、身体への負担などを理由にドナーをやめるという。

NPO法人「OD-NET」 岸本佐智子 代表

「途中で仕事忙しいからやっぱりやめます、リスクあるんだったらやめますとか。転勤や結婚したらやめます、私がお腹大きくなったからやめますとか、途中で結構やめられるんですよ。実際応募いただいた中で5%ぐらいの方に協力いただいている」

11年間で16人が出産し、5人が妊娠中だが、ドナー不足のため新たに卵子を望む人の依頼は受け付けていない。

かなさん(仮名)は2023年12月、このNPO法人「OD-NET」に卵子を提供するドナーとなった。

卵子ドナー かなさん(仮名)

「診察に伺います。2週間の間に5~6回ですね。(Q.その間の仕事はどうする?)仕事は休みを取っていたり、シフトを調整したりする」

かなさんはこの日、次の採術に向け、卵子の大きさなどを確認しにきていた。

看護師

「卵胞の方が、右が0.9cmまでが6個、左が1cmまでが6個。いま体調とかでお腹が苦しくなったりとかないですか?」

かなさん(仮名)

「特に問題ないです」

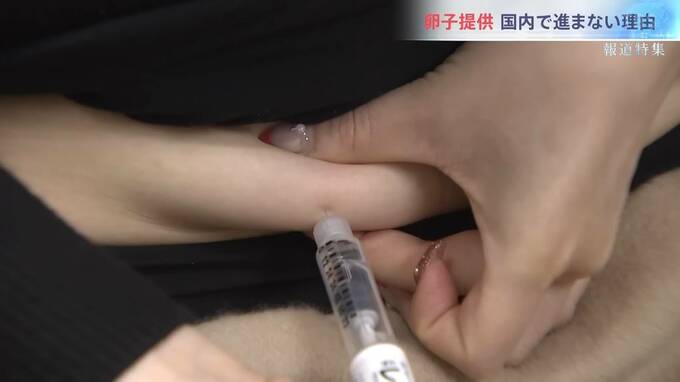

ドナーは採卵までの2週間、卵子を多く育てるために自分で注射を打たなければならない。

かなさん(仮名)

「(Q.これは毎日?)毎日、決まった時間に。採卵手術の2日前ぐらいまでは打ち続けます」

採卵の際の出血や、お腹に水がたまるなど副作用のリスクもある。

それでも、卵子提供を決めたのは親しい知人が妊娠のリスクに直面し、自分に何ができるのかを考えたからだという。

かなさん(仮名)

「出産が望めないかもしれないということで、そういう気持ちはあっても出産が難しい方は一定数いるんだなということがあったので、今、子どもが欲しいけど、どうしても叶わない方に対して、健康な私が何かできることで考えたのが卵子提供という形でした」