ナラ枯れの意外な原因!? 体長5ミリの小さな昆虫“カシナガ”

2023年4月、キャンプ場の事故が起きた相模原市。

市営のキャンプ場で木の安全性を確認。枯れた木の枝をせん定した。キャンプ場の管理者らを集め、ナラ枯れの危険性についてのセミナーも開いた。

ナラ枯れは、夏であっても冬のように葉が枯れ始めるのがその特徴だ。

ナラ枯れには意外な原因があった。

体長5ミリほどの小さな昆虫「カシノナガキクイムシ」。

通称「カシナガ」だ。

京都府森林技術センターの小林主任研究員は、ナラ枯れを食い止める対策を研究。

カシナガの生態について観察し、YouTubeなどで発信し続けてきた。

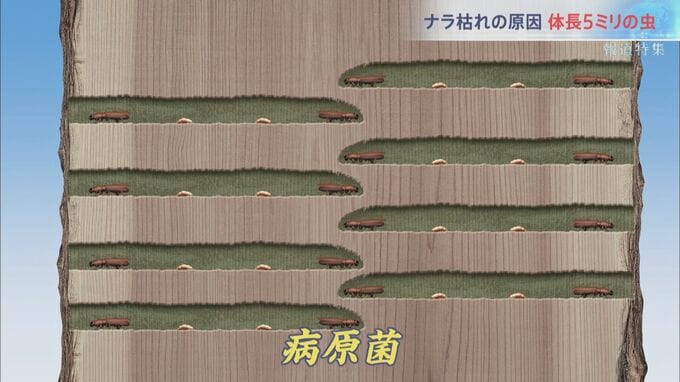

カシナガは繁殖に適した弱った木を見つけるとまず数匹が入り込み、フェロモンで仲間を集め、一斉に襲う。いわば虫の総攻撃で、幹に大量の穴を開けた上に病原菌を運び込む。

病原菌に感染した木は、水を吸い上げられなくなって枯れる。

5年ほどで倒れる危険性が高まり、実際、全国各地で倒木による死傷事故がおこっている。

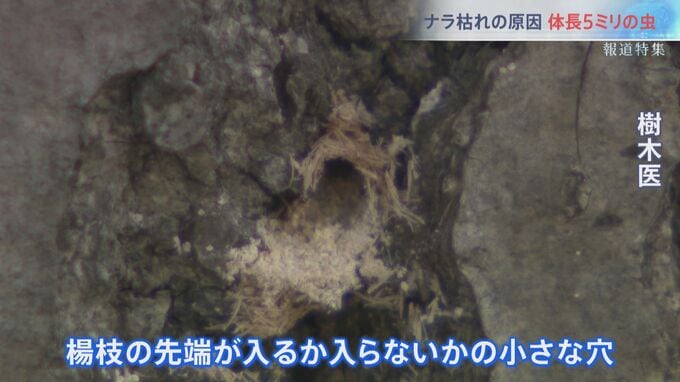

総攻撃を受けた木を見ると、カシナガが開けた多数の小さな穴が…。

樹木医

「楊枝の先端が入るか入らないかの小さな穴。本当に細かい粉が積もっています」

根元には木の粉が残される。

カシナガがかじった木クズと排泄物の混ざったものだ。

カシナガは幹の中で繁殖し、羽化した成虫が木から木へと被害を広げる。

ナラ枯れは1980年代から広がり、2010年度をピークに一度は減ったが、ここ数年で再び拡大。

特に目立つのが、これまで限定的だった“首都圏”だ。東京では皇居にも被害が及び、首都圏は3年前の20倍に急増。人の多いエリアに倒木事故のリスクが迫っている。

最も被害が多いのが神奈川県。

カブトムシをとるツアーの主催者も、この夏はナラ枯れによる事故を警戒している。

「昆虫文化を子供たちに伝える会」三宅潔 代表

「あんなの上から落ちてきたら死にます」

相模原市は2022年だけで1300本以上の枯れた木を伐採。

それと並行して、あらかじめ木に殺菌剤を注入し菌の繁殖を抑える予防法を試したが、思うような効果が得られなかったという。

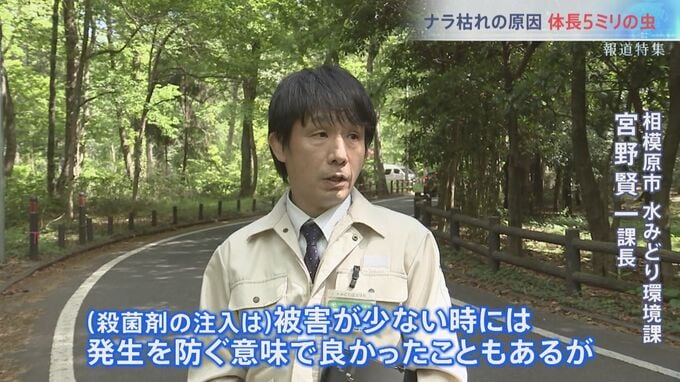

相模原市 水みどり環境課 宮野賢一課長

「(殺菌剤の注入は)被害が少ない時には発生を防ぐということで良かったこともあるが、被害が広がっていましたので」