9月1日は「防災の日」です。11年前に起きた東日本大震災では、「帰宅困難者」が大きな問題となりました。災害時、私たちに求められているのは「帰らない」「迎えに行かない」“勇気”です。

■「無理に帰らない」求められる災害対応の変化とは?

駅員

「JR、私鉄各線すべてで運転を見合わせています」

11年前、街は帰ろうとする人で溢れ、公共交通機関が麻痺して駅に座り込む人の姿も多く見られました。この時、首都圏の帰宅困難者数は、およそ515万人にものぼりました。 “もし今、巨大地震が起きたら…”

“もし今、巨大地震が起きたら…”

街の人

「帰れるなら、ちょっとでも家族に会いたいと思います」

「(子どもが)家だったら即ですね。どうにかして帰る」

都市防災の専門家で、帰宅困難者対策に詳しい廣井悠教授は、「このままでは、街は再び多くの帰宅困難者で埋め尽くされる可能性がある」と警鐘を鳴らします。

東京大学大学院 廣井悠教授

「『無理に帰らない』『一斉に帰宅をしない』という災害対応に、我々は変えていく必要があります」 廣井教授が作成した、地震が起きていない状態ですべての人が一斉に帰宅した場合の人の密度を示すシミュレーションをみると…

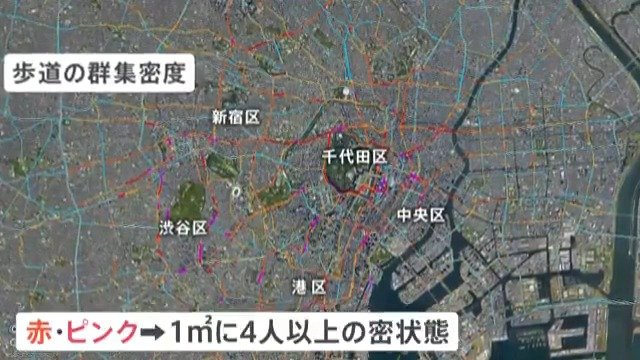

廣井教授が作成した、地震が起きていない状態ですべての人が一斉に帰宅した場合の人の密度を示すシミュレーションをみると…

中央区や千代田区、新宿などの都心部は、1㎡あたり4人以上の密状態が想定される赤やピンクの色で示されています。街に人や車があふれると、どんなことが起こるのでしょうか。

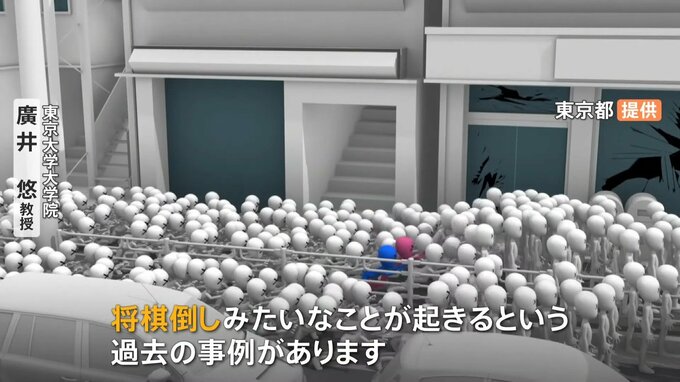

東京大学大学院 廣井悠教授

「誰かがつまずいてそこに折り重なれば、将棋倒しみたいなことが起きるという過去の事例があります」

■多くの人の命を救うために…必要なのは“帰らない勇気”

さらに、人命救助の観点からも大きな問題があります。

一般に、災害時などの人命救助のデッドラインは72時間と言われています。しかし、無理に帰ろうとしてケガ人が出たり、人や車があふれたことで緊急車両が動けなくなると、本当に助けが必要な人の救助ができなくなります。

そのため、1人でも多くの命を救うために大切なのは「帰らない勇気」です。

東日本大震災時の帰宅困難者問題を受け、東京都は新たに策定した条例で企業などに対し、災害時に3日間は建物の中に留まれるような量の食料や水などを備蓄することを求めています。

東京大学大学院 廣井悠教授

「『帰宅しない、しなくても良い』『迎えに行かなくてもいい』環境を作ることがとても重要です」