過去に歴史上最大級の“地震による山崩れ”も

昭和の南海トラフ地震を見てみると、最初の地震から4年後、福井平野を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生。内陸で発生した都市直下型地震で、死者は3769人、全壊した住宅3万4000棟以上で、地震よる火災の発生で4100棟以上が焼失しました。

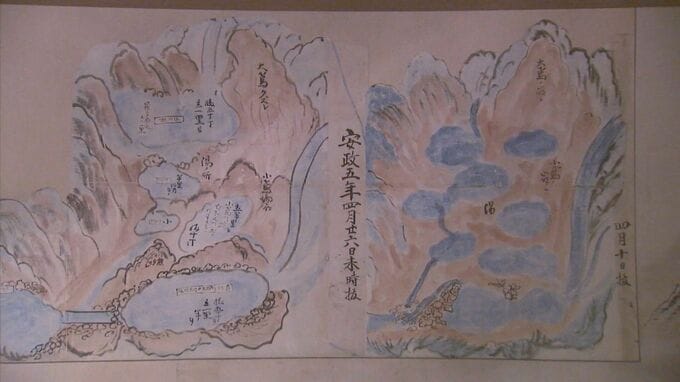

その前の南海トラフ地震は、安政の地震(1854年)。その4年後、富山県内では飛越地震が起こりました。震源は富山・岐阜の県境の跡津川断層で、地震の規模はマグニチュード7.1でした。

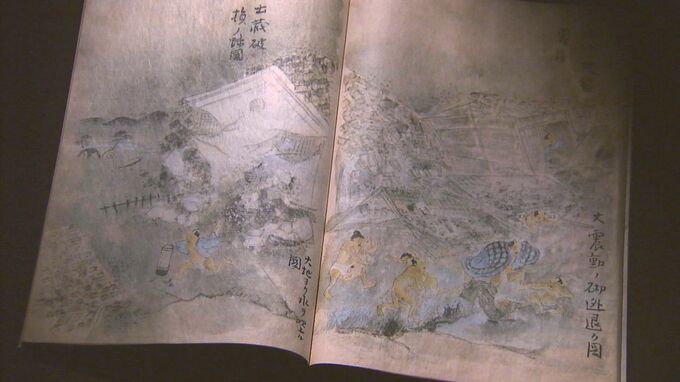

1858年に起きた飛越地震の被害について記録されているのが富山県立図書館が所蔵している「地水見聞録」です。中には、建物の倒壊や地面から水が噴き上がり、逃げ惑う人たちの絵が描かれていて、当時も液状化の被害があったことがうかがえます。

この地震で、「立山鳶崩れ」と呼ばれる大規模な斜面崩壊が発生。大量の土砂が常願寺川上流をせき止めました。この天然ダムはその後決壊し、下流の村々が洪水に襲われました。地震による山崩れとしては歴史上最大級です。

歴史は繰り返されるのでしょうか?