今月8日に発生した日向灘を震源とする最大震度6弱の地震に伴い「巨大地震注意」の南海トラフ臨時情報が発表されました。現在のところ、各地の観測データから巨大地震につながるプレート境界の異常は検出されていませんが、いつ起こってもおかくないといわれる南海トラフを震源とする巨大地震…。地震の専門家は、能登半島地震も南海トラフ地震の活動期の地震活動の一つとみています。

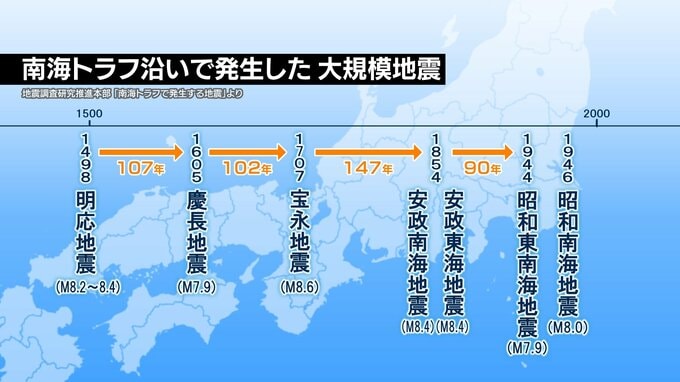

南海トラフ地震はおおむね100年から150年の間隔でくり返し発生し、過去の地震では、その前後に日本海側でも大きな地震が起きています。

前回南海トラフ地震が起こったのは1944年の昭和東南海地震と1946年の昭和南海地震。発生から約80年が経過していて、今後30年以内に発生する確率が70から80%と切迫性が高い状態とされています。

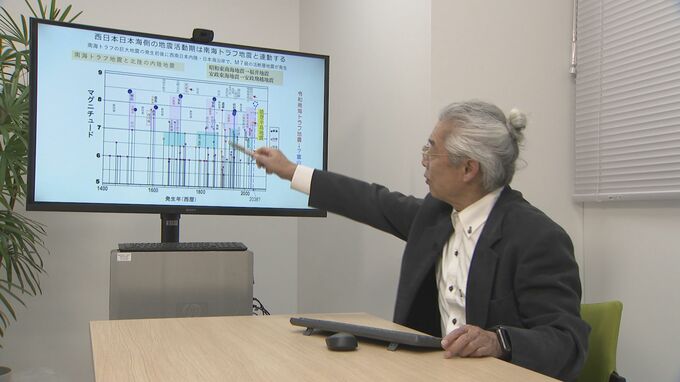

南海トラフ地震の歴史をひも解いてみると北陸と関係する「ある特徴」が見えてきます。

富山大学・竹内章名誉教授:「南海トラフの地震は明応の地震(1498年)、慶長の地震(1605年)、宝永の地震(1707年)、安政の地震(1854年)、昭和の地震(1944年・1946年)と起きていますが、その地震の前後に内陸や日本海側で地震が起きています。(次の南海トラフ地震へは)20世紀の終わりに兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)が起き、それ以降、最新活動期に入っているといわれています。その中で、日本海側では、鳥取県の地震だとか、2007年の能登半島地震とか、珠洲の群発地震もあり、能登半島地震が起きている」