イスラエル不招待に市民はー

●被爆二世女性(兄弟が3歳2歳0歳で原爆死)

「私は両方気持ちあります。今戦争になっている地域から来てもらいたくないというのと、この惨状をご自身の目で見てもらいたいというのと両方あります」

●被爆二世女性

「本当は気持ちとしては怖いですよね、イスラエルはなかなか言うことを聞かないしね。でも飲み込みながら招待するのが本当なのかなという気はします」

●神奈川県から来た男性

「イスラエルを参加させない、と長崎はきっぱりとおっしゃっている。政治的だというけど、まさに政治家が世界で戦争を起こしていると思えばその犠牲者に対する声をしっかりと長崎市民は伝えたんじゃないかと思います」

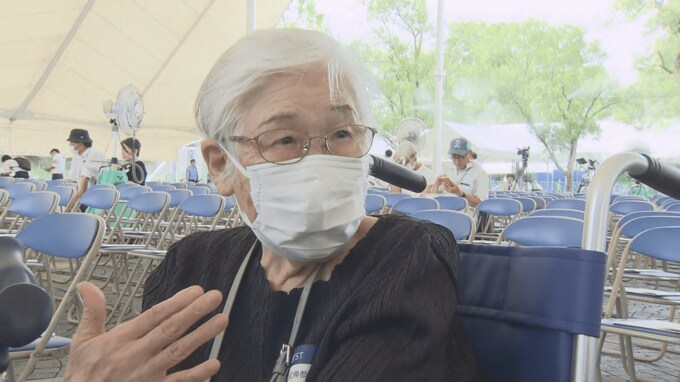

●被爆者(祖母・母・兄・姉・妹が原爆死):

「みんなに来て頂いて知って欲しいですよね。何で争うのが好きなんでしょうね人間ね。ろくなことないのにね。私個人としては招待してよかったんじゃないかなという気はします」

外務省で軍縮不拡散専門官として長年核問題に携わっていた長崎大学多文化社会学部の西田充教授は、市の判断を各国が政治問題化した背景について次のように語りました。

長崎大学 西田充教授:

「(政治的な動きにつながったのは)それだけ核の問題に、今世の中がピリピリしている、核のリスクの高まりに危機感があるということ」

「ロシアのプーチン大統領が核のリスクを高める、というあってはならないことをやっている中で、被爆地がロシアとイスラエルどちらも招待しないことで同一視されることへの彼らなり(西側諸国)の危機感だと言える。仮にイスラエルのやり方に疑問があったとしても、ロシアの行動はイスラエルのそれとは比較の対象にならないレベルとの認識があるのだろう 」