10万人を殺害 東京大空襲の“科学”とは

一方で、焼夷弾の効果を高めるための実験も…アメリカ西部・ユタ州のダグウェイ実験場です。

「この場所は新しい兵器、特に焼夷弾の効果を試すために作られました」

砂漠にある実験場に、当時作られた日本家屋。東京の下町にあった木造住宅をそっくり再現。畳やちゃぶ台など、家の中も忠実に作り上げたのです。すべては焼夷弾の効果を試すために…

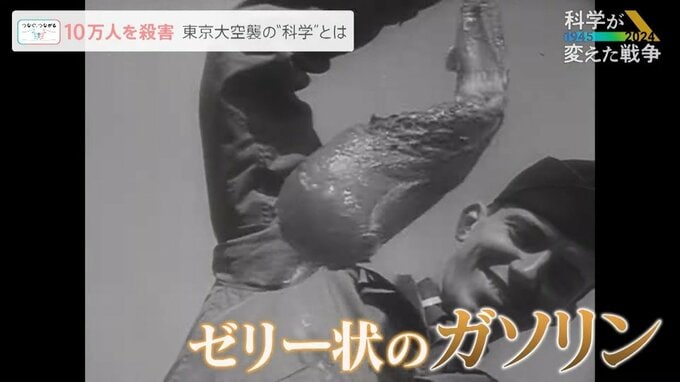

「焼夷弾Ⅿ69に入っているのは、特殊加工されたゼリー状のガソリンです」

仕込まれていたのはゼリー状のガソリン。飛び散って燃え、水をかけても消えにくいのが特徴です。これを、再現した日本風木造住宅に投下。発火すると火の塊が壁や床にへばりつき燃やし尽くす仕組みです。

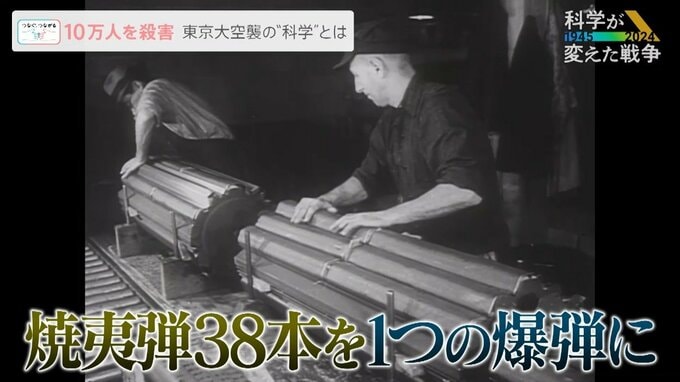

さらにこの時、考えられたのが1つ1つの焼夷弾を38本集め、大きな爆弾にするというもの。

空中で爆発するとたくさんの爆弾が、広い範囲にばらまかれます。東京大空襲で使われた焼夷弾は、「クラスター爆弾」の走りでもあったのです。

一面焼け野原となった東京の下町。二瓶さんは、焼夷弾の恐ろしさを今も覚えています。

二瓶治代さん(87)

「今まで騒がしかった街が何の音もしない。しーんと静まり返っていて動くものもない。皆、真っ黒な炭のようになって、焼き殺されていました。本当に焼き殺すための空襲だった」

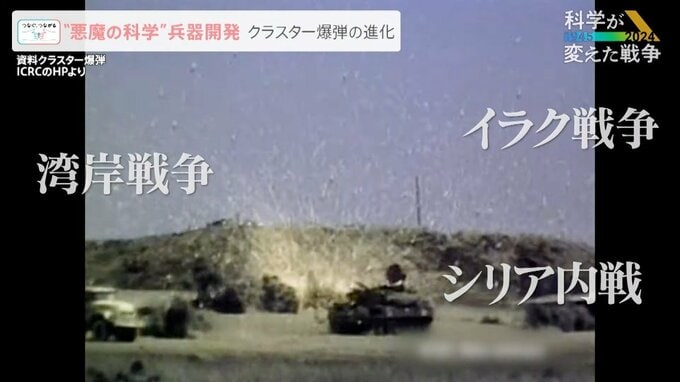

そんなアメリカが開発した焼夷弾は、進化しその後の戦争でも。

ベトナム戦争のナパーム弾。湾岸戦争、イラク戦争、シリア内戦で使われたクラスター爆弾。そして今、ウクライナ侵攻でも…

79年前、そして現在、終わらない戦争とともに、人の命を奪う技術の開発は、今も続いているのです。

(TBSテレビ「つなぐ、つながるSP 科学が変えた戦争 1945→2024」8月11日放送より)