焼夷弾を生んだ科学 “燃やし尽くす”東京大空襲

戦争が生み出した、人の命を奪う技術。それは…1945年3月10日の東京大空襲でも。

このとき使われたのが、当時の新兵器・焼夷弾でした。空中でバラバラになり家屋に着弾し、次々と火を吹き、東京の下町が炎に包まれました。

その様子を覚えている人がいます。

駒田健吾アナウンサー

「あの日の空襲というのはどうだったんですか」

二瓶治代さん(87)

「向こう側の空から、真っ赤に燃えた筒がクルクルクルクル。サーサーサーサー

まるで雨みたいに落ちていく」

二瓶治代さん(87)は、8歳の時、東京大空襲を経験。焼夷弾が降り注ぐ街を逃げ惑ったのです。

駒田アナウンサー

「辺りはどんな様子だったんですか?」

二瓶治代さん(87)

「火の川のようになっていました」

駒田アナウンサー

「この道路が?一面火の川のように…」

二瓶治代さん(87)

「それで火の粉が縦横無尽に真横から吹き付けてくる。風と一緒にゴーゴー唸るような感じでこの辺一帯、火で囲まれていた」

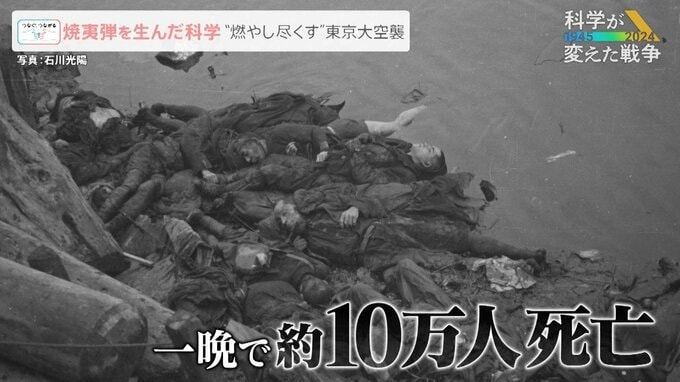

炎に焼かれた母と子…一晩で、10万人もの命が奪われました。

短時間で東京を燃やし尽くすため…このときアメリカ軍は、焼夷弾をどこに落とすか、緻密に研究していたのです。

空襲の研究を続ける、工藤洋三さん。アメリカで、ある資料を入手しました。

空襲・戦災を記録する会 事務局長 工藤洋三さん(74)

「これが東京の焼夷区画図」

空襲の1年半前、アメリカ軍が作った東京の地図。赤く塗られた部分・下町が、最も燃えやすい地域。ピンク色は、その次に燃えやすい地域です。焼夷弾をどこに落とせば、効率的か…細かく分析していたのです。

工藤洋三さん(74)

「(アメリカは)1940年の国勢調査のデータを持っていて、東京のどこの部分が人口多いか。日本の家屋は主に木造。焼夷弾を落とす時は全般に落とすのではなく、一番燃えやすいところを見つけてそこに落とす研究が非常に早い時期から始まっていた」