求められる「適応策」とは

天野さんは、農業をはじめとして様々な「適応策」を考えていく必要があると、母校の生徒に伝えました。

天野未空さん:

「今までだったら和歌山とか九州とかのそっちの暖かい、暑い地域で育てられていたような作物を東北でも植えてみようとかという、適応する対策も重要になってくるかなと思います」

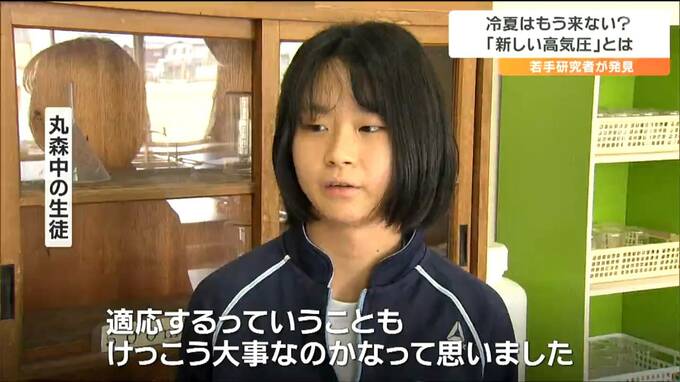

丸森中の生徒:

「最初は温暖化を止めるっていうことが重要なのかと思ったんですけど、適応するっていうこともけっこう大事なのかなって思いました」

天野さんが話を聞いた農家の大内さんも、暑さに強い品種の作付けを近年は増やすなど、適応策を進めています。

農家 大内喜一郎さん:

「山形産のつや姫なんかもうちらでずっと増えてるんだけど、夏暑くても品質は一等米が多いということで(作付けが)多くなってきてます」

天野未空さん:

「昔はこうだったから今年も来年もきっとそうなるって決めつけずに、そこを柔軟に受け入れていく姿勢を持ってもらえたら良いのかなと。私自身もそういうことを意識していかないと、これからの時代や気候には対応していけないのかなと思います」

コメの食べ比べというふるさと宮城での経験をきっかけに気候変動の仕組みを解明した若き研究者は、これからも様々な謎に挑み続けます。

天野さんは過去60年あまりの観測データや、北半球上空の大気の流れを分析することで、この新しい高気圧の存在を見つけたということなんですね。天野さんは現在は東京のIT関連企業で働きながら大学での研究も続けていて、東北に冷夏をもたらすヤマセという冷たい風の吹き方がどのように変わってきているのかを研究しているということです。