運動しているのになかなか痩せない!…そんな方は多いと思います。

神戸大学などの研究グループが“痩せやすくなる”タンパク質を発見しました。

“痩せやすくなる”タンパク質 肥満治療に新たな道

南波雅俊キャスター:

肥満の増加というのは、現代社会において日本のみならず世界の大きな課題になっています。そんな中、“痩せやすい”体になるという夢の薬の開発が進んでいます。

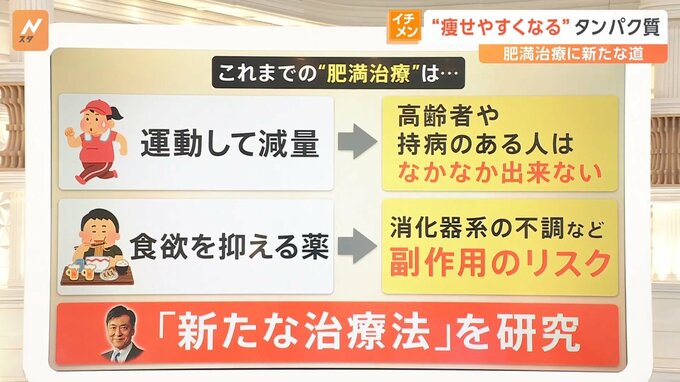

▼これまでの“肥満治療”

運動して減量→高齢者や持病のある人はなかなか出来ない

食欲を抑える薬→消化器官系の不調など副作用のリスク

もっと安心して活用できる「新たな治療法」を…と、研究は続けられてきました。

同じ運動をして食事量もあまり変わらないのに痩せやすい人、痩せにくい人がいると思います。このメカニズムがこれまでは不明でした。

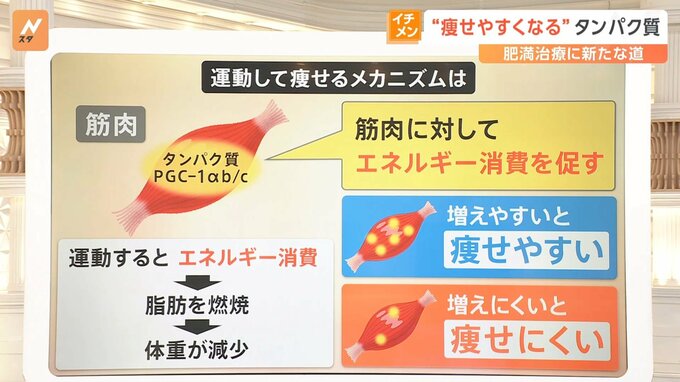

神戸大学と徳島大学の研究グループの結果によると、運動によって“痩せる”正体は、「PGC‐1αb/c」というタンパク質が関係していることを突き止めました。

運動してどのように痩せていくのかというと、運動によって筋肉がエネルギーを消費していきます。それをエネルギー源として脂肪などを燃焼させることで体重が減っていきます。

運動すると、タンパク質PGC‐1αb/cが筋肉の中に増えてきて、エネルギーの消費を促してくれます。運動することによって、このタンパク質が増えやすいタイプの人は痩せやすい。逆にタンパク質が増えにくい人は、運動しても痩せにくいという特性があります。

日比麻音子キャスター:

この研究を始めたきっかけを含め、肥満の治療を求めている人が日本だけでなく、世界中にいるということでしょうか?

神戸大学大学院 小川 渉 教授:

様々な病気の基盤になる肥満は「万病の元」と言われます。肥満の治療法として挙げられる「食事療法」、そして「運動療法」は良い治療法です。

しかし、同じ運動をしても痩せやすい人と痩せにくい人がいます。さらに肥満の方だと足腰が悪い、あるいは心肺機能が悪いという場合、そもそも運動ができません。

運動をすればなぜ痩せるのか、あるいは運動をして痩せやすい人と痩せにくい人がいるのはなぜかということが明らかになれば、より良い運動療法が実践できます。

そこにうまく介入できる薬を作れば、少しの運動でたくさん運動した場合と同等の効果が得られる薬の開発に繋がると思い、研究をしてきました。