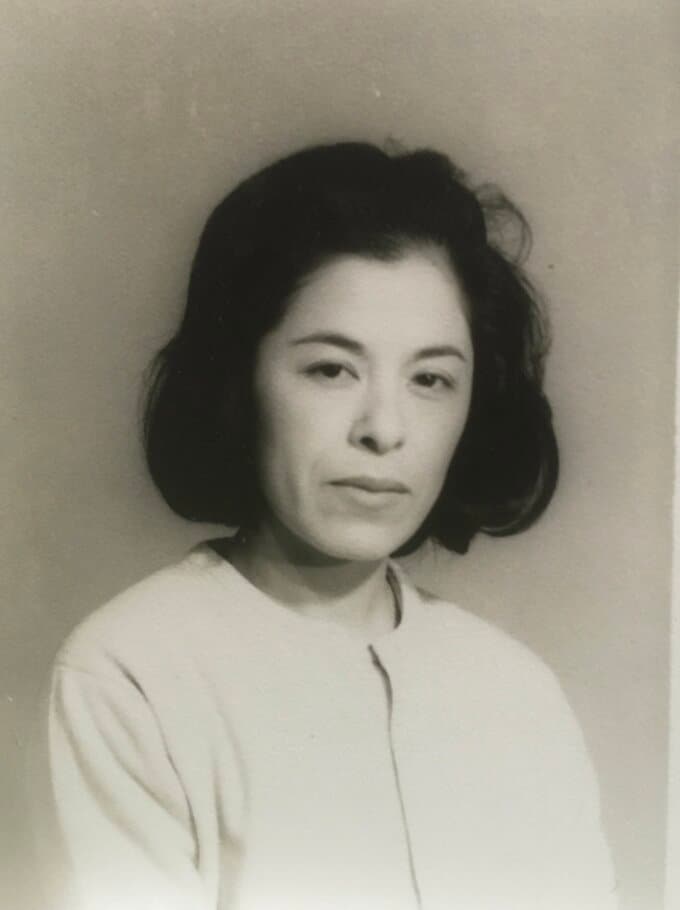

「故郷」を探し続けた森崎和江

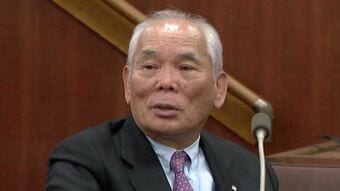

このイベントでは、NHKが2023年12月に全国放送した『ETV特集「森崎和江終わりのない旅」』も上映され、映像を見ながら理解を深めました。制作したNHK福岡放送局の吉崎健さんは、石牟礼道子さんを描いたドキュメンタリー『ETV特集「花を奉る石牟礼道子の世界」』で早稲田ジャーナリズム大賞を受賞している有名な制作者です。戦後の思想に巨大な足跡を残した石牟礼さんと森崎さんの2人を比較して、吉崎さんはこう発言しました。

NHK吉崎健さん:森崎さんは、やっぱり故郷を失った方ですよね。故郷と思っていた朝鮮半島が「作られた植民地」であったことで、「故郷と言ってはいけない」と自分に「原罪」の意識を持ち続けながら、戻ってきたお父さんの故郷である福岡、そこでもなかなか馴染めない。同じ村内の人は受け入れるけど、異質な人を受け入れにくいのが日本全体にあると思うんですけど、そういう中で悩まれたり苦しまれたりして。

NHK吉崎健さん:多分筑豊に行ったのも、それを探しに行ったと思うんです。地上にない、石牟礼さん的な言葉で言うと、「もう一つのこの世」と石牟礼さんはおっしゃってますけど、「こうあってほしい」とかあるいは「あるべきじゃないか」と考えるようなものを探し求めていった時に、筑豊で、地上にないものが地下の世界に、男女平等に働いていたりとか、被支配ではないような世界を求めていった。だけどそこでも挫折というか様々な困難に直面して、最後は旅して探すしかなかった、ということかなと。

NHK吉崎健さん:石牟礼さんは水俣病というものに直面して、様々な不条理、大企業、国とか強力な力の前に患者さんたちが非常に苦しんでいる現実を目の当たりにして、「あるべき世の中を求めていこう」とした時に、多分、自分の故郷である水俣の、近代化する前のかつての姿にヒントを求めようとされていたんじゃないかなあ、と。

NHK吉崎健さん:ところが、森崎さんの場合の場合は故郷がないので、旅をして探すしかなかったんじゃないか。地方、周縁に行くのは、森崎さんには朝鮮半島での原罪意識がすごく強くあって、「朝鮮の人たちに恥ずかしくない自分になりたい」ということと、(朝鮮を)侵略して植民地にした日本ではない、恥ずかしくない「元々の日本」を探したと思うんです。中央は明治以降「一つの単一国家にしたい」という形でしてきたわけです。戦争もしやすいし、中央集権的にしたと思うんですけど、(森崎さんは元々の日本が)残されているところを探していった。どうしても地方、周縁に残っている本当の日本を探していったのかな、と思っています。

半世紀を超えて読み継がれる森崎和江

森崎さんは、筑豊の炭鉱で働く人たちを支える活動に参加していくのですが、挫折した後、後半生では日本全国を旅して取材をしていったノンフィクション作家です。森崎さんの著作は近年、復刊が相次いでいます。特に『からゆきさん』はおすすめで、ここから入っていくと、森崎和江を学ぶにはよいのではないでしょうか。今だからこそ学んだ方がいい女性作家だと思います。

【近年復刊された著作】

(1)『からゆきさん異国に売られた少女たち』(朝日文庫、税別620円)

16歳で朝鮮に売られ、狂死したキミ。東南アジアで財を成し、壮絶な自殺を遂げたヨシ。ふるさとを思い、売られていった女たちが、異国の地で見た夢は何だったのか?綿密な取材と膨大な資料をもとに、「からゆきさん」の軌跡を辿ったノンフィクションの金字塔。(解説:斎藤美奈子)

(2)『まっくら女坑夫からの聞き書き』(岩波書店、880円)

筑豊の地の底から石炭を運び出す女性たち。その逞しい生き様を記録したデビュー作。(解説:水溜真由美)

(3)『闘いとエロス』(月曜社、税別2600円)

谷川雁との共感と絶望、伴走と訣別を、闘争内の性暴力事件を中心に描き出し、性と組織の困難に切り込む、読み継がれるべき問題作。初版1970年。(解題:大畑凜「困難な書」)

(4)『非所有の所有――性と階級覚え書』(月曜社、税別2400円)

『まっくら』以後、筑豊での性と階級が交差する闘いのなかから既成のものにかわる新たなる概念を生みだす格闘の軌跡。初版1963年。(解題:大畑凜「弁証法の裂け目」)

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、長崎支局で雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。ニュース報道やドキュメンタリーの制作にあたってきた。23年から解説委員長。最新の制作ドキュメンタリーは、『リリアンの揺りかご』(映画版、80分)。