加害の記憶を番組制作者とともに記録

朝鮮で生まれた森崎和江さんにとっては、朝鮮こそが故郷でしたが、敗戦後に、自分は朝鮮半島では実は「侵略者」「抑圧者」の側だったことに思い至らず、朝鮮を愛して暮らしていたことに気づきます。朝鮮を故郷といっていいのかと苦しみました。森崎さんのその後の行動、文学には、その真剣な姿勢が反映しています。

イベントには、大阪から文学研究者2人が招かれました。『月白の道』を見た、大阪大学大学院の渡邊英理教授がこう話しました。

大阪大学大学院渡邊英理教授:今日ここで見られたことがよかった。私たちの戦争の記憶は、どうしても「太平洋戦争」という言い方であるように、アメリカとの戦争みたいな感じで記憶されていて、そうすると「アメリカに負けたのだ」という感じで「被害の記憶」として形づくられてしまうところがあります。ところが実際には日本はアジアに進出して、そこで侵略もしたし、そういう意味での「加害の記憶」も含み込まれた映像を、今日この場で見られたことはすごく大事なことかなと思っています。

渡邊英理教授:2022年6月15日に森崎和江さんが世を去って、早くも2年あまり経ちました。その3回忌に合わせた催しを実現することができ、こんなにたくさんの方が来て、「森崎がこんなに求められている世の中なんだ」ということを再実感できて、とてもうれしく思っています。

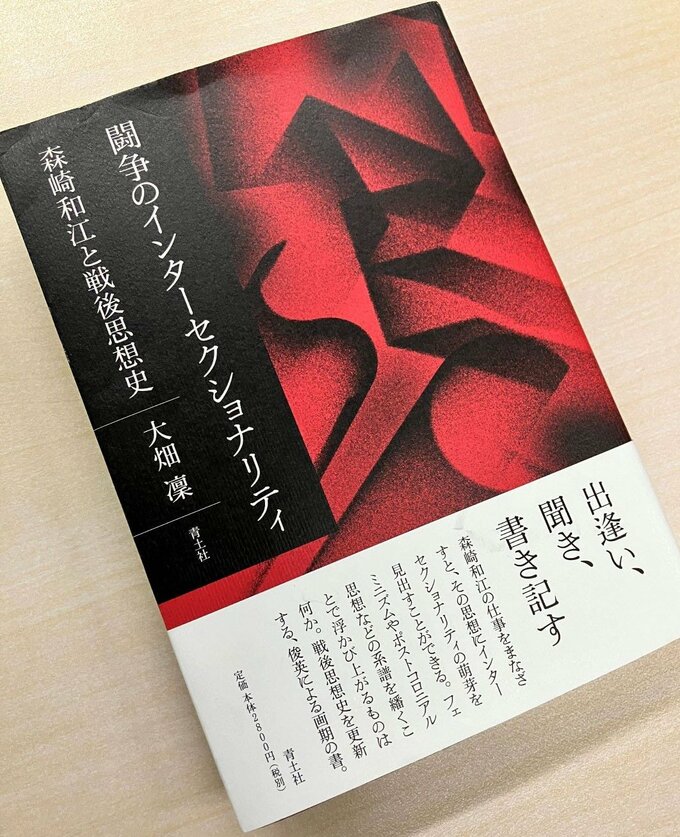

渡邊英理教授:大畑凜さんはこの4月に、『闘争のインターセクショナリティ森崎和江と戦後思想史』という本を青土社より出版されました。森崎和江研究の紛れもなく第一人者のお一人です。筑豊時代の森崎和江にじっくり取り組んだ、本当にすごい本だと思います。

『闘争のインターセクショナリティ―森崎和江と戦後思想史―』(青土社、税別2800円)森崎和江の仕事をまなざすと、その思想にインターセクショナリティの萌芽を見出すことができる。フェミニズムやポストコロニアル思想などの系譜を繙くことで浮かび上がるものは何か。戦後思想史を更新する、俊英による画期の書。

大畑凜(おおはた・りん):1993年生まれ。専攻は社会思想、戦後思想。大阪府立大学大学院単位取得退学。現在、日本学術振興会特別研究員PD、大阪大学特任研究員。

一線の文学研究者が語る「森崎和江」論

渡邊教授が紹介した大畑凜さんも大阪大学の研究者で、本のタイトルには「インターセクショナリティ」というちょっと難しい言葉が使われています。

インターセクショナリティとは「交差性」と訳されます。何かと何かが交差した時に、そこには別の変化が生まれてくる。例えば、人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、国籍、世代…いろいろな立場の違いがあって、それが交差する時にそれぞれが関係して人々の経験を作っていくという考え方です。誰でも、いろんな抑圧が複数重なって、生きる困難さが生まれている。例えば、人種問題が解決しても女性の問題が解決できていなければ、その人の抱えている困難さは解決できません。困難さは両方あること、3つも4つもあるということ、全体を見ていかないといけないというのがインターセクショナリティの考え方です。大畑さんが見る森崎和江には、闘争にかかわる様々な論点が交差しているということでした。

大阪大学特任研究員大畑凜さん:森崎さんの60年代70年代を読んでいくと、基本的には「筑豊」という場所に根ざして活動を続けられていたわけですけれど、その中で例えば、本土復帰直前の沖縄の状況に、どうやったら筑豊や北九州にいながらつながれるだろうか。つながることを考える中で、当時の若い労働者の問題にコミットしていく。自分たちの困難さや戦いと、遠く離れているように思える土地の人々や戦いと、どうやったらつながれるだろうか。つまり、つながりを見出すんじゃなくて、作り出していくような。そういう中で、実はこういう風な形で社会の構造とかも抑圧が交差してるんじゃないかと発見されていくところ。森崎さんの思想の中に交差性というのがあるとすれば、そういうところがあるんじゃないか。