豪雨から7年 今も川に大量の土砂が流れ込む

記者江里口雄介「こちらは普段、鵜飼いが行われている筑後川の河川敷です。このように足元を見てみますと・・・きめの細かい砂が堆積しています。このような砂は川の底の方にも溜まっているとみられます」

九州北部豪雨で崩れた山の斜面から今も大量の砂が筑後川に流れ込んでいるのです。今月1日の雨でも砂が川岸に流れてきました。

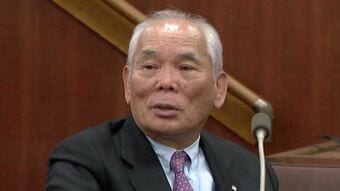

鵜匠 梶原日出夫さん「1日はですね。今砂がこうありますけど、この石のところの上っ面をちゃぷちゃぷ寄せた感じで、水がきました。もうちょっとしたらこの道に上がってくるかな、という感じですね」

梶原日出夫さんは、梶原家4代目鵜匠で、49年間、鵜飼いを続けてきました。

アユが少なくなった要因の一つは砂の影響だと言います。

鵜匠 梶原日出夫さん「魚取りはやっているんですけど、あんな風に石がありますけどもその石の上に砂が溜まって、アユが住めないような、苔、餌ができなくなるために、天然アユが少ないですね」

砂の堆積によって、河床が上がったことから豪雨災害に備えて筑後川では堤防の設置が進められています。また、筑後川漁協は浚渫工事を要望しています。

筑後川漁協組合 三原次雄組合長「もう堤防オーバーフロー寸前まで水かさが上がっているんですよ。河床を下げていただかんと、いつかは僕は大きな災害が来るんじゃないかなと思っている、心配しております」

筑後川漁協は、鵜飼いとアユ釣りという筑後川の観光名物を守ろうとアユの放流にも取り組んでいます。

筑後川漁協組合 三原次雄組合長「釣り人が少ないんですよ。そういうことでアユが少しでも釣れたらいいんじゃないかということで、一応1500キロ今年入れます」

アユの放流には、梶原さんとコンビを組む鵜匠の臼井信郎さんも立ち会っていました。

もともと3人しかいなかった鵜匠は九州北部豪雨以降の不漁のため1人が廃業し、今や梶原さんと、臼井さんの2人だけになっています。

鵜飼いは2人1組で漁を行うので梶原さんと、臼井さんのどちらかが欠けても存続できないという危機的な状況です。

鵜飼いを存続させるためにもその魅力をもっとアピールしようと臼井さんは新たな取り組みを始めました。