「大雨が降りやすい時間帯」について、時間帯に注目した豪雨の傾向とその原因を、「線状降水帯」という言葉の名付け親の研究者に聞きました。

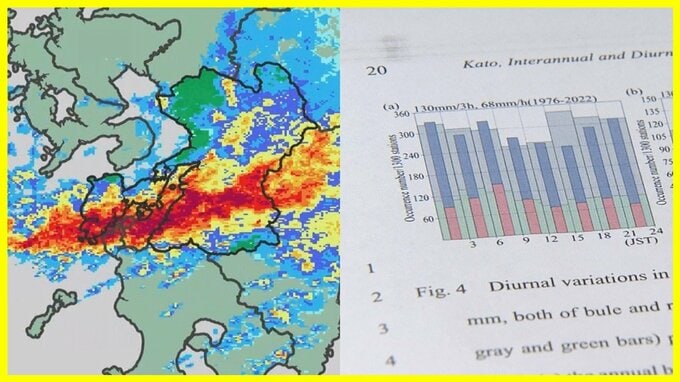

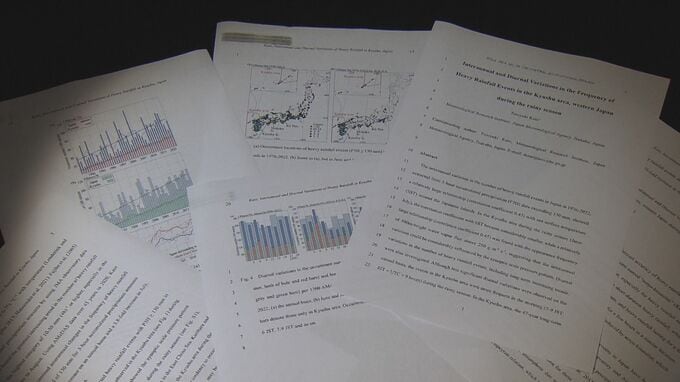

今年発表された、論文「Interannual and Diurnal Variations in the Frequency of Heavy Rainfall Events in the Kyushu area, western Japan during the rainy season(梅雨期九州地方における集中豪雨事例の発生頻度の経年変動と日変

九州の豪雨について書かれたものです。

著者は、気象庁の研究機関「気象研究所」の加藤輝之(かとう てるゆき)さん。注目したのは、豪雨が発生する時間帯でした。

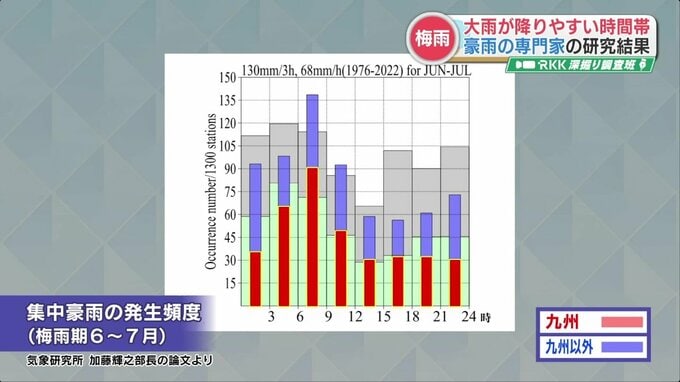

気象研究所 台風・災害気象研究部 加藤輝之部長「(豪雨は)明け方から朝にかけて多い。午後の時間帯に比べると2倍以上、発生頻度が多い結果となっている」

アメダスのデータを使って加藤さんが分析した、梅雨時期の集中豪雨の発生頻度を見ると、九州では午前4時から9時の時間帯に集中豪雨の発生頻度が特に多いことがわかりました。

2020年7月の豪雨も、猛烈な雨が観測されたのは午前3時から8時ごろにかけてでした。

自宅が浸水被害「水位が5時半ぐらいから急激にあがった」

さらに、2012年の九州北部豪雨や、2003年の水俣土石流災害も雨のピークは「未明~朝」でした。なぜ、この時間帯なのか。