こうした取り組みの先駆けとなったのが、お隣の米どころ新潟県です。

上越市三和地区では、2015年に取り組みを開始。

10アール当たり300円という補助金が出ていますが、それ以上に、防災対策への理解が広がってきたといいます。

米ヴィレッジさんわ・高嶋拓也さん:

「田んぼの多面的機能の中の一つですよね。ただ稲づくりだけでなく、いろんなことに役立っているっていうことで、やりがいにもつながっている」

一方で、地元の農家は試行錯誤を重ねてきました。

米ヴィレッジさんわ・五十嵐隆一さん:

「稲わらやなんかが、ここへ詰まっちゃうんですね」

土木工事の仕事もしてきた五十嵐隆一さんは、配管の工事で使う「仮止めキャップ」という部品を活用しました。

実際に田んぼをみせてもらうと…。

五十嵐さん:

「これですね。こういう風な感じで私らのところは、みんなやってます。最初、先ほど言ったように板でやりましたよね。そうすると皆さん取っちゃうんですよ、みんな詰まっちゃうから。私らもこれ3回目、4回目ぐらいでやっとこれがいいかなっていう感じでなったんです」

水を止める器具は、一度、設置すれば特に管理は必要なく、コメの生育にも影響はないといいます。

記者:

稲は水が余計に貯まっても影響はない?

五十嵐さん:

「全然問題ないです。ないです。たとえば本来ならこれが半日くらいで抜けるのを

田んぼダムをすることで1日かかったりはありますけど、全然問題ないです」

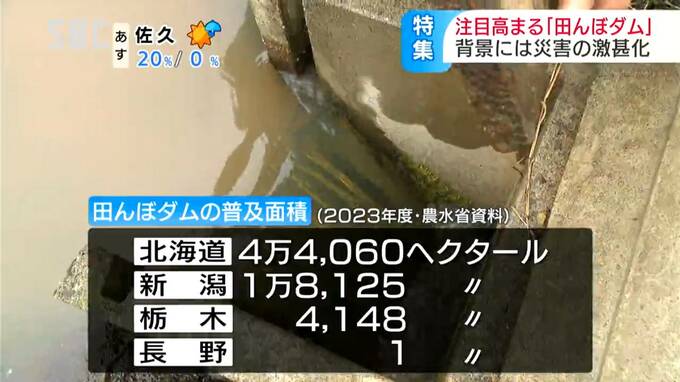

全国的には、北海道や新潟県を中心に広がりをみせている田んぼダム。

県内ではまだほとんど普及していませんが、導入の課題となるのは、農家の間のコンセンサスや協力だといいます。

水害を防ぐために、流域が一体となった取り組みが求められています。