2014年3月。「台湾の大学生が立法院を占拠」というニュースが飛び込んできた。「ひまわり学生運動」である。当時大学で台湾について学び、台湾人の友人も数多くいた私は、自分と同世代の若者たちが起こした行動を、驚きをもって見守っていた。

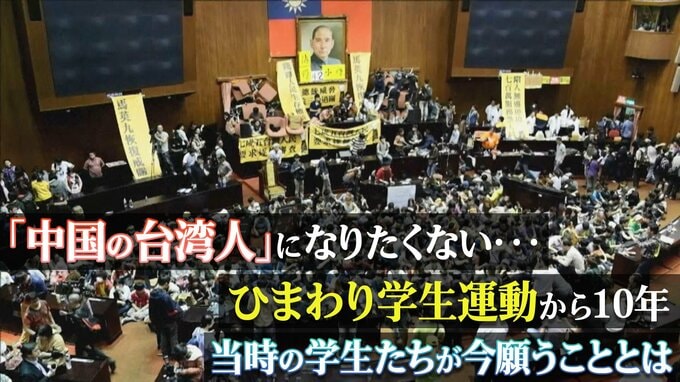

日本の国会にあたる立法院を数万の学生たちが取り囲み、声を上げた。議場内に突入した学生たちは出入口を椅子を積み上げたバリケードで塞ぎ、演壇にある孫文の肖像画に「立法院占拠」の垂れ幕を掲げた。彼らは何に抗議していたのか?私は遠く離れた日本にいながら、彼らに現場で話を聞いてみたい気持ちでいっぱいだった。

「ひまわり学生運動」から10年たった2024年5月20日。民進党の頼清徳氏が総統に就任した。初の総統直接選挙が行われた1996年以降、国民党と民進党の間で2期8年ごとに政権が交代していたが、今回初めて3期連続で民進党が政権を担うことになった。

「ひまわり学生運動」は、この3期連続の民進党政権誕生の源流を作ったともいわれている。

「ひまわり学生運動」は台湾に何をもたらしたのか。頼清徳総統の就任式を取材するため台湾を訪れた私は、10年前に抱いた疑問を当時運動に参加した人たちにぶつけてみることにした。

立法院占拠のきっかけは「中国巨大資本への懸念」

「運動を起こしたのは、当時の国民党政権が中国と結ぼうとしていた協定が、台湾経済に甚大なダメージを与えると思ったからです」

こう話すのは「ひまわり学生運動」を率いたリーダー・林飛帆さん(37)。

「協定」とは2014年、当時の与党・国民党が推し進めていた中国との経済関係を深めるための「サービス貿易協定」のことである。中国と台湾の市場を互いに開放し、貿易を拡大する狙いがあった。国民党は当時も今も、中国に対し融和的な政策で知られている。

当時、台湾の外交方針には2つの考え方があった。一つは経済的なメリットを重視し、中国との関係を強化すべきだというもの。もう一つは中国を特別視せず、日本、東南アジア、欧米などともバランスのよい関係を築くべきだというもの。

前者を推し進める国民党に対し台湾の学生たちは、中国との経済関係が強化され、巨大な中国資本が台湾に流入することで、多くの中小企業が損失を受けるのではないか。また、経済のみならず政治面などでも中国の影響力が強まるのではないか。そんな懸念を抱いたという。

林飛帆さん

「この協定自体に問題がある上、立法院での審議も民主的ではなかったため、仲間と話し合った結果、立法院を占拠することを決めました」

「中国の台湾」ではなく、「世界の台湾」を選んだ

協定に反対するため立法院を取り囲んだ学生たちは、その後立法院に突入。23日間にわたり立法院を占拠した。SNSを通じて現場の映像が拡散されると、立法院の前の通りには学生の行動を支持する人たちが次々と集まり、協定に反対するデモの参加者は10万人以上にふくれあがった。国民党・馬英九政権の支持率は10%を割り込み、立法院長は協定をめぐる審議を凍結すると表明。運動は学生たちの勝利に終わった。

一連の運動がもたらした意味について、林飛帆さんはこう振り返る。

林飛帆さん

「ひまわり学生運動は台湾の運命を変えることに成功しました。台湾は権威主義の大国に縛られるのではなく、『世界の台湾』の道を選んだのです」

2年後の2016年に中国と距離を置く民進党・蔡英文政権が発足。林さんは2019年に民進党入りした。

「国民党政権時、45%だった中国への経済依存度が、民進党政権では東南アジアや欧米などへの投資を増やすことで35%にまで下がりました」

蔡英文政権は中国への経済依存度を減らし、東南アジアや日本、欧米諸国などとの関係を強化する路線へと舵を切った。