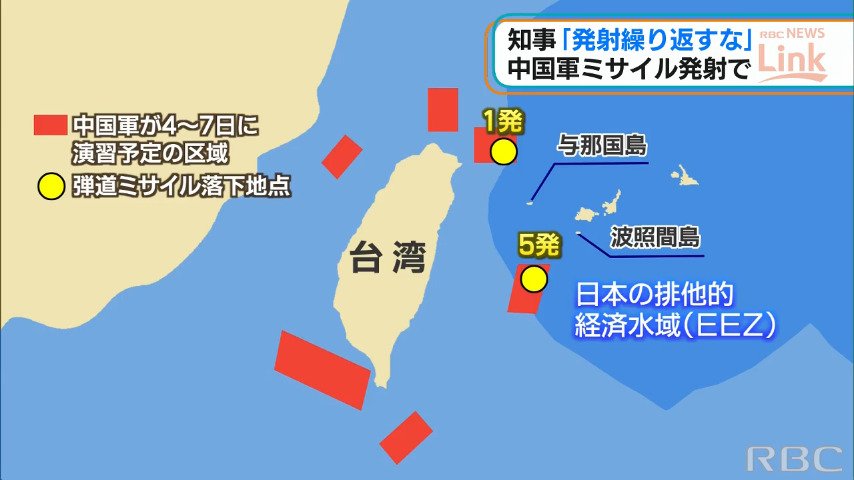

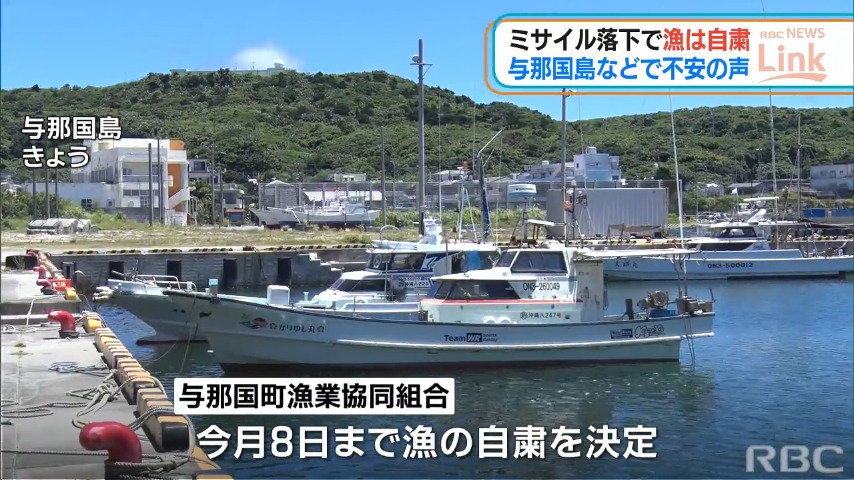

台湾周辺で行われた中国の軍事演習で、沖縄の漁師が漁に出られないなどの影響が出ました。

国際政治を専門とする野添教授はこうした状況が長期化・常態化すれば、台湾に近い与那国や八重山では漁業のみならず物流などに影響が出かねないと危惧し、日本政府には“生活者の視点”を加えた安全保障政策の構築が求められると指摘しています―。

Q.アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問、その後の中国の軍事演習は、緊張が高まっている米中関係にどんな影響をもたらしたのか?

沖縄国際大学・地域行政学科・野添文彬准教授

「数年前から中国は軍事力の増強とともに、台湾周辺における軍事活動を活発化させていた。それに対抗する形でアメリカも台湾を支援する姿勢を強化したり、台湾周辺で訓練をしたりする形で中国への対抗姿勢を強め、米中の台湾をめぐる緊張がどんどん高まっていた」

「さらにペロシ米下院議長の台湾訪問はアメリカの戦略というよりも、もっぱらペロシ下院議長個人の“思い”などアメリカ国内の状況によるもの。バイデン大統領も『米軍が反対している』と言っていたように、アメリカ政府としては決して後押しするものではなかった。しかし中国側からすると、これまでアメリカが台湾を支援してきたというその延長線上に捉えられ、アメリカが台湾を巡って中国を挑発してるという認識になり、台湾の周辺での活動を活発化させる口実になった。その結果、ペロシ米下院議長が台湾を離れた後も演習を続け、数週間以内にはアメリカ軍も台湾海峡の辺りで艦船を航行させる計画があるということで、危険水域に米中関係が達している一触即発の事態になったと思う」

Q.中国軍の軍事演習によって、漁の自粛や米軍の外来機の相次ぐ飛来による騒音被害と県民生活への影響も顕著に見られた。県民生活への影響は今後どうなっていくのか?

沖縄国際大学・地域行政学科・野添文彬准教授

「これは恐らく長くこの後も続くんだろうと予想される。中国軍は、今回の演習だけでなく、台湾の周辺で継続的に演習を行い、事実上 台湾を封鎖していくことを目指しているように思われる。すると台湾に近い与那国島や石垣島では、漁業や物流の流れなどに大きな影響を及ぼすことも考えられる」

「今回の出来事以前から中国の空母に対抗する形でアメリカは台湾周辺に空母を配置していたが、台湾周辺で活動するアメリカ軍の空母に乗った艦載機が、嘉手納基地などに飛来することもさらに活発化していくのではないか。最近、アメリカのインド太平洋軍の司令官が、もっと中国に近い西太平洋に第5世代の戦闘機であるF22やF35などを配置しなければ駄目だと言っていて、最新鋭の戦闘機が沖縄にもっとやってくることも考えられる。生活面や心理面においても大きな負担をこれからも沖縄県民にもたらしてしまうのではないかと懸念している」

Q.こうした中、県内の各自治体や県は、米中の緊張緩和に働きかけるよう日本政府に求める抗議決議や意見書を可決している。今後、日本政府に求められる対応は?

沖縄国際大学・地域行政学科・野添文彬准教授

「私の知る限り、日本政府は今回のペロシ米下院議長の訪台などについて、ずいぶん甘い考えを持っていたように思う。中国に対して恐らくそれほど大きなインパクトをもたらさないのではないかと、中国の演習が行われるとしても大きなものにならないのではないかという見通しを持ってたように思われる」

「しかし実際は、ここまで演習が長く続いており、台湾に近い沖縄県民にこれほど大きな被害を与えているという“生活者の視点”が、これまで日本政府には欠けてた。米中の緊張もここまで高まってしまったので、やはり日本政府としてはこれまで、アメリカとの関係を強化して中国を抑止する政策をずっと進めてきたわけだが、やはり台湾有事になった場合、沖縄県は真っ先に狙われるということは間違いないし、日常生活においても沖縄県民が被害を受けることも常態化してくる可能性がある。沖縄における生活者の視点をもう少し踏まえた上で緊張緩和、信頼醸成に取り組むべきだということをアメリカ政府などに働きかけていく必要があるのではないか」

Q.今後加速すると見られる「防衛費の増額」について、私達はどんな点を注視する必要があるか?

沖縄国際大学・地域行政学科・野添文彬准教授

「防衛費増額がもう既定路線になっているように見受けられるが、やはり大事なことは防衛費の増額は、金額ではなく、一体日本が国際環境において何をすべきなのか、何ができるのかということ。台湾有事において日本が何をすべきなのかということ、あるいは台湾有事を起こさないために何をすべきかということをもっと真剣に議論していく必要がある」

「防衛費増額だけに走って、日本において防衛力のみ強まってしまっては、いざ台湾有事のときにアメリカ側からもっと軍事支援をするように言われても仕方がないということになってしまう。やはり日本がどこまで台湾有事において関わっていくべきなのか(議論すること)が大事。さらに台湾有事になった場合、住民保護をどうやっていくのかは絶対に欠かすことができない。今年の末に国家安全保障戦略が新しくできるということだが、これまでの戦略では、住民保護という観点が十分ではなかった」

「まずは戦争を起こさせないということも大事だが、いざ住民が危険にさらされたときに、いかに住民を保護するか。これまで抑止1本であったが、抑止に加えて、戦争を起こさないための外交努力と住民保護、少なくともこの“3本柱”を重視した形で安全保障政策を構築してもらいたい。」